PandoraPartyProject

自嘲する男

巧妙な悪巧みの結果は時に遅効性の毒として作用するものだ。

すぐには効果を表さず、全身に回ってからその害悪を発揮する――

IDEAに接続したマザーが受け取った『善意(あくい)』はそういう類のものだった。

丁寧に、綺麗にラッピングされたプレゼントのような。

包み紙を開けた時にこそ本当に笑えなくなるような――

イレギュラーズが持ち帰った『敵』の情報を勘案すれば、そんな表現もあながち間違ってはいまい。

愉快犯の仕草は、同時に相手の本気を思わせるものである。

相手が混沌のオーパーツ、実力等しい『妹』が相手なら嘲る悪魔も相応になるという事なのだろう。

「ここに来るまで実に酷い有様だったよ。

完璧にコントロールされた技術都市が見る影もねぇ。『全く以って笑えない』」

マザーが自己の機能の大半を自己防衛に振り分けた結果、セフィロト全土は未曽有の混乱に陥っていた。

レオン・ドナーツ・バルトロメイがセフィロトを訪れた機会はそう多くない。

しかしながら旅人ならぬ純種の彼にとって、この街は常に信じられない程の奇跡に満ちていた。

細々とした都市機能の全てが想像もつかないような次元の技術で構築されており、世界各国を旅した彼からしても練達が『世界一快適な都市』である事は疑う余地も無かった。

「だから、アンタ達も大変なのは分かってるよ。

――だが。今回のはドンマイ、で済ませる訳にはいかねぇな」

「返す言葉も無い」

厳めしい顔に尚更深い皺を刻み付け、練達の王たるカスパール・グシュナサフが苦く言葉を吐き出した。

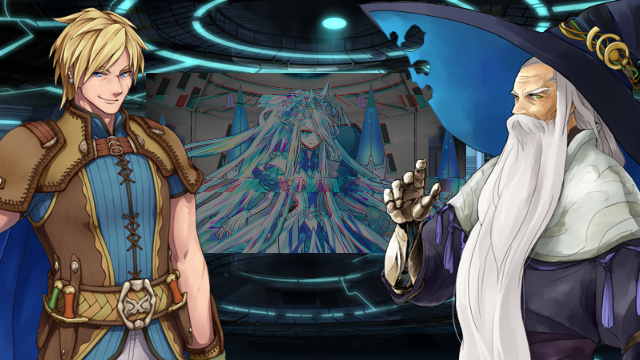

セフィロトの中枢、コントロール・ルームでの会談は不機嫌なレオンの攻勢のままに話が進んでいる。

「確かにローレットは兵力を貸したが、それはアンタ達が『完全なバックアップをする』って約束の下にだ。

実際問題仕事には不測の事態は付き物だ。それは分かってるが、シュペルの件もそうだが――

――アンタ達は俺達に子守をさせたいのか? 少しばかり『そっちの失点』が多くないかい」

皮肉に言ったレオンにカスパールは苦笑した。

マザーがIDEAとのリンクを切断出来ず、『ウィルス』に侵された現状は文字通り最悪の状況と言えた。

マザーが完全に健在ならば『3.0』とやらのログアウト阻害を防げた公算は大きいし、カスパールや佐伯操、マッドハッターといった三塔主の手が自由ならば即座の解除は不可能でも、次善の策はとれただろう。

しかしながら実際はどうだ。マザーは自己防衛に手一杯でセフィロトの大半の機能さえ維持出来ない状態だ。三塔主はそんな彼女をサポートし防備する以外の選択肢がない。

つまる所、レオン――ローレットからすれば『可愛いイレギュラーズ』を練達側の失点で援護薄い死地に取り残したような状態である。

「状況を立て直したら、必ずこの恩には報いる。返す言葉も無いが――引き続きの協力を願いたい」

「……選択の余地はねぇだろ。実際、帰れない奴等が居るんだから。

第一、他ならぬあいつ等が『辞める』なんて命令にゃ従わねえだろ。

そうしたらきっと何人もローレットを飛び出すよ」

今度はレオンが苦笑をする番だった。

『二次被害』の発生は頭の隅を過ぎるが、しかしながらローレットは所属員を見捨てる選択肢を持てない。

それはあの冥刻の夜にしてもそうだったし、遥かな東の海での戦いでも同じである。

(――うちの連中は優しいからね。『俺と違って』)

情実的と言ってしまえばそれまでだが、イレギュラーズの特筆すべき戦い振りは仲間との信頼、誰かの為という想いから生まれるのだろうとレオンは思う。

彼は自身をして『冷たい人間』であると考えていた。

『だって、この状況はローレットにとって都合がいい』。

勿論、『捕まった』イレギュラーズについては何が何でも奪還する。

彼等の安否は第一の優先事項である。しかしながら、この会談におけるレオンの態度はブラフだった。

『ローレットは何が起きようと途中で止まる事は無いのだ』。

『故に練達に大きな貸付をして、一方的に話を進められる事は素晴らしいアドバンテージになる』。

レオン・ドナーツ・バルトロメイの価値基準は明快だ。彼の目的においては『神託』の回避を前にすればそれ以外の全ては劣後する。

自身に如何なる苦難があろうと、可愛くて――なイレギュラーズを危険に晒そうと、だ。

誰を、或いは何を犠牲にしようともローレットはこの仕事を完遂せねばならない。

自分自身が彼等を助けに行く事すら吝かではないが、危険でも辞める事だけは有り得ない。

マザーと同等の力を持つHades、そしてタッグを組む『イノリ』。

相手を考えればこの戦いがどれだけ絶大なパンドラをもたらすのかは想像に容易いからだ。

(実際、最悪の気分だぜ)

レオンは自嘲する以外にない。

イレギュラーズの事は心配だ。

だが、どれ程心配したとしても、彼は同じ熱量で剣を振るう自信がない。

情熱だの愛情だの――無い訳ではないが、大半を何処かに忘れてきてしまった気分だった。

「……レオン殿?」

「考え事をしてた。詮無い事だがね。

まぁ、アンタ達の仕事振りがどうであろうと俺達は俺達の仕事をするよ。

だが、今後はこっちが要求したリソースは可能な限り提供して貰う。

アンタ達にはアンタ達のやり方や都合があるだろうが、譲って貰うぜ。

前で言うなら俺やディルクの助っ人とかな、あんなもんアンタ達からすれば大例外だろうが、もうそういう次元じゃない」

「承知した」

「事後についての報酬。

後、融通やら便宜やらアンタを信じておくよ。

大カスパールに限ってつまらん言い訳はしないだろうからね」

レオンは何時になく辛辣だが、無論これは『高度に政治的な話』である。

この言葉にはマザーが頷いた。

「……必ず。ご迷惑をお掛けした分は私が報いるとお約束します」

『会談』はこれで大成功だ。

しかしレオンは一つ大きな嘆息をした。

「……しかし、やり難いね」

「……?」

「アンタみたいな綺麗な子にそんな顔をさせたと思うと――そりゃあちょっとは罪悪感も湧く」

『仕上げ』には軽い冗談を添えておく。仕掛けは十分だろうと考えた。

過剰に空気を張り詰めさせるのは本意ではない。そして、得策でもない。

カスパールには太い釘を刺したし、マザーの名の下の約束を練達は絶対に軽視しないと考える。

「別に俺は年上がダメって訳でもないしねぇ」

冗句めいたレオンにマザーは小首を傾げ、カスパールはわざとらしい咳払いをするのみだった。

これまでの再現性東京 / R.O.O

トピックス

- R.O.O-patch 3.0『日イヅル森と正義の行方』が解放されました!

初心者用ガイドはこちら!!

イベント<フルメタル・バトルロア>が継続中です

希望ヶ浜地区がヒイズルからの侵食を受けています 、<月没>、<半影食>

隠しイベント<イデア崩壊>が継続中です - オンネリネンの子供達が動きを見せています

- <至高の美味を求めて>シリーズに進展がありました

- 混沌音楽祭開催中!

・発注部門:BGM・歌系スペシャルサウンドorボイスリミックスをお持ちの方をお持ちの方がエントリーできます!(自動エントリーはされないのでお気をつけを!)

・作曲部門:VAさんが書き下ろした曲で参加する部門です。一人のVAさんにつき最大二曲を応募可能です!

エントリーはお問い合わせフォームから!2021年10月20日まで!

エントリー〆切が2021年12月15日までに延期されました!