シナリオ詳細

<THEO>LEGIONEATER

オープニング

●饗宴と飢餓の剣

「…………これは何だ?」

妙に格好をつけた台詞だと、頭の中の冷静な部分が嘲笑うように指摘している。

だが、口から思わず出た言葉というのは、自身の感情と直結したものに他ならない。それ程に、目の前の光景は異様だった。

ゼオニーター、というモンスターが居る。

食欲が極めて旺盛で、肉や植物などの有機物に限らず、鉱物といった無機物でも口にし、食った分だけ成長するという化物だ。

かつて、これの討伐には失敗している。発見された森から出た形跡は無いのだが、それ以降の目撃情報はない。森一つを食い荒らすのではと思われていたが、現在に至るまで静かなものだ。

かと言って、警戒を怠るわけにもいかず、見張り小屋を建て、監視を行っていたのだが。

その森が、一夜にして消失していた。

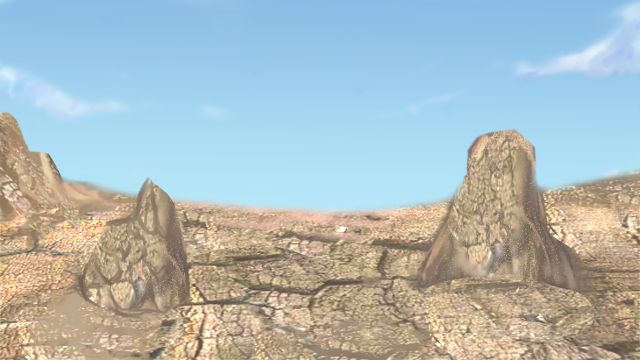

森林地帯が広がっていたなど嘘であるかのように、見渡す限りの荒野、荒野。

ついにゼオニーターが活動を再開したのかとも考えたが、それならば、他の監視域から報告がないのはおかしい。だが、それならばあの巨大な芋虫が開け広げにされた視界の中に存在しないもの、不自然極まりないのだ。

既にもうゼオニーターはここに居ないのでは。監視任務にあたる仲間内で囁かれていた噂である。だが、この光景を見る限りそれはない。食いつくしたのは間違いなくゼオニーターだろう。しかしそれならば、あの巨体はどこへ行ったのだ。

疑問がぐるぐると渦巻き、結論の出ないままでいると、何かが立ち上がるのが見えた。

女のようだった。真っ白な少女。本来、女性に例える白さとしては『雪のような』と冠するのが正しいのだろうが、真っ先に浮かんだのは大理石だった。触れれば消えるような儚さよりも、どこか無機質な冷たさが目立ったのだ。

少女。数は3人。揃いのフードを目深に被り、顔はわからない。背丈はばらばらだが、何故だろう、皆同じ顔なのではないか、という妄想が頭を過る。

誰だろう。監視仲間だろうか。居るかどうかもわからない相手を、探すのでもなくただ警戒し、監視するだけの仕事というのは思うよりもストレスが溜まる。そのため、任務要因の交代も多く、知らない顔も珍しくはなかった。

彼女らの内のひとりが、こちらへと歩いてくる。違和感があった。早朝にしては、影が妙に長いのだ。いいや、よく見ればそれは影などではない。コールタールのように粘性を持った黒い何かだった。

彼女の服の裾から垂れているように見える。ぽたり、ぽたりと、地表を侵食していくように、大地を食い散らかしているかのように。

それに目を取られていたが、少女がもう会話のできる距離まで近づいていたことに気づく。

なんと言っていいものか悩んだ。「おはよう」、「森はどうなった」、「君は新人か」。どれも適正なようには思えない。妙な思考に縛られたままでいると、彼女はどんどんこちらに歩み寄ってくる。

近い。既に手が届く距離だ。初対面の相手では警戒すべき間合いだが、丸腰の少女に何ができるとも思えない。術式の類を得意とするのなら、それこそこの距離まで近づいてはこないだろう。

近い。近い。凭れかかるように抱きついてきた。一瞬、その柔らかさにどきりとするが、異質な匂いに気づいたのは経験に依るものか。その悪臭は、ある意味で酷く嗅ぎ慣れた、血と油の匂いだった。

「――――――ひっ」

フードが捲れて、少女の顔が顕になる。それは芋虫だった。頭部が、巨大な芋虫でできている。大きな単眼がこちらの顔を覗き込み、臼歯の整列した大きな口が、笑っているかのように横に大きく裂けている。

生存本能が反応した。思わずこの化物を突き飛ばし、距離を取ろうとしたのだ。だが、叶わなかった。いつの間にか自分の両手に付着していた黒い粘液がずるりと滑り、思ったように力が入らなかったのだ。

抱きしめられる。ぼきり。腕と腰骨の折れる音がはっきりと聞こえた。狂乱する。狂乱する。痛みが脳に悲鳴を上げさせている。全身の痛覚神経が異常事態を訴えかけている。自分が何を言っているかもわからない。恐怖と混乱で支離滅裂になっている。

それをどこか、冷静な目で後ろから眺めている自分がいる。

化物が口を開けた。逃げ出したいが、動けない。力が強く、身じろぎひとつ叶わない。

誰かが笑っている。嗚呼、さぞ滑稽だろう。自分の半分ほどの身長しか無い少女のような化物に、自分は今から食われるのだから。ホラーシーンでなければ、悪趣味なシューリズムでしかない。

大口が開く。その奥のぽっかりと空いた闇が見える。怪力によって無理やり引き込まれ、バキバキと音を立てて骨ごと貪られていくのだ。

誰かが笑っている。こんなにも痛く、辛く、怖いのに。誰かが笑っている。やかましい。やかましい。口の中ですら響いているじゃないか。ほら、自分の頭はもう彼女の口の中にごちゅり。

静かになった荒野で、芋虫の頭をした少女が、満足そうに腹を擦っている。そうして、少女らしい、明朗で、快活な声で歌うように言ったのだ。

「嗚呼美味しい。本当に美味しい。本当に、かあさまの言う通り」

この後、各地で同質の事件が発生する。

かつて同じ土地で発生したモンスター、ゼオニーター。外見的特徴、性質の類似性からギルドは今回発生した芋虫頭のモンスターを『レギオニーター』総称し、討伐の依頼を発行した。

- <THEO>LEGIONEATER完了

- GM名yakigote

- 種別通常

- 難易度NORMAL

- 冒険終了日時2018年11月02日 23時00分

- 参加人数8/8人

- 相談7日

- 参加費100RC

参加者 : 8 人

冒険が終了しました! リプレイ結果をご覧ください。

参加者一覧(8人)

リプレイ

●渇望

寝ても、覚めても。起きても、擡げても、耳潜めても、目移りしても、舌舐めずりしても、歯軋りしても、笑っても悲しんでも起こっても狂っても泣いても願っても移ろいでも衝動に身を任せても狼狽しても産んでも叫んでも喘いでも躓いても。食っても。食うことばかり考えていた。

馬車に揺られて。馬車に揺られて。

見上げては、秋の雲を追いかけながら、思いを馳せている。

道中は、のどかなものだ。モンスターはおろか、飢えた獣のひとつも出てこない。それだけ、ここが本来穏やかな土地なのか。それとも、凶獣の類までこの先にいる何かに怯えたか。

ともかくも、馬車に揺られて。ぽっかりと空いた、荒野を目指している。

「やはり破滅は滅ぼさねばならない、そうしなければ先に我々が滅ぶからだ」

かつて。倒せなかったという結果だけが、『破滅を滅ぼす者』R.R.(p3p000021)を奮い立たせている。後悔や、罪悪感ではない。次こそはと、思う。今度こそはと、思う。現れたそれらを、まだ見ぬ彼女に向けて。その向こうにいるであろう彼女に向けて。牙を研いている。爪を研いでいる。妄執を、募らせている。その身を焦がすほどに。

「ユー達に用はねえんだが、ユー達の親玉には興味津々なんだ。せいぜい足がかりとして、跳ねの良いバネになりやがれ」

『ボクサー崩れ』郷田 貴道(p3p000401)からは、血気が見えるようだ。子供だか、同一種だか。仔細は知らないが、レギオニーターがあの巨大な芋虫と関わりがあるとみて間違いはないだろう。負けて終わるだなんて、不本意極まりない。これが、この戦いがあの化物にリベンジする一歩となるのなら、願ったりだ。

「何でもエネルギーに変える生物でございますか。その変換プロセスを解明できれば、エネルギー問題に大きな改革をもたらすかもしれませんわね」

『魔砲使い』エリザベス=桔梗院=ラブクラフト(p3p001774)は興味深そうにその生態を思い馳せた。人間がセルロースを分解できないように、通常、生物には摂取可能な物質には限界があるものだ。

「しかしながら、その貪欲性は危険。せめて見た目が愛らしければ、まだ可愛げがあるのですけれども」

「はぁ……どうせ食い散らかすだけなら人の形を取る必要なんて無いでしょうに。適応か、模倣か、憧憬か………それとも只の嫌がらせか?」

『傷だらけのコンダクター』クローネ・グラウヴォルケ(p3p002573)が物憂げに溜息を吐いた。人の形をしている。もしくは、人の形に似ている。それだけで悍ましさが増すものだ。似ていて、まるで非なれば、尚更に。

「せっかく喋れるんなら、せめてそれが分かる位には脳ミソもちゃんと作って欲しいもんッスね……」

「事実は小説より奇なり、とはよく言ったもんだが。全く、これはどんなホラー小説だ?」

誰も彼もを食べる化物など、全くもって質が悪いと『自称、あくまで本の虫』赤羽・大地(p3p004151)。話の通じない捕食者。生態系の破壊でしかないアレらは、誰から見ても同情のしようがない絶対悪として出来ている。まるで都合よく、ただ純粋な邪悪として設置されたかのようだ。

「まあ、食いしん坊さんですのね、はしたないですわよ」

食い散らかす、といった言葉をそのまま形にしたようなモンスターに、『トラップ令嬢』ケイティ・アーリフェルド(p3p004901)は苦言を呈す。選べるならば肉を、植えているならば石を、極まったなら大地を。どこまでも食い続ける怪物は確かに怪物らしく、作法とは無縁のものだ。

「親玉と思われるモンスターの報告書を見るとー、中々に凶暴なモンスターだったようですわねー」

見境なく、戦いの最中に相手を食おうとしたというゼオニーター。『特異運命座標』ユゥリアリア=アミザラッド=メリルナート(p3p006108)の思うように、本件のそれが件の芋虫と同種であれば、放置してはいけない類である。

「粘液による妨害は受けませんがー、肌を這い回る感覚は慣れませんわー。はっきり言えば、おぞましいの一言につきますー」

『特異運命座標』藤堂 夕(p3p006645)が馬車の中で一枚のTシャツを広げている。胸に『いれぎゅらーず』と書かれたそれは、部屋着にするのも憚られるデザインをしているが、彼女はそれを輝いた目で見つめていた。これは報告にあった粘液への対策だ。コールタールのような粘液を避け続けるのは非常に難しい。かといって、黒いべとべとをつけたままでなんて帰りたくはない。だから人数分をお揃いで用意したのだ。一体感があっていいと思う。たぶん。

馬車が止まる。ここからは徒歩だ。肉を好むという性質上、労働に使える家畜を連れて行くわけにはいかず、適当な距離からは足での移動であった。

荒野が見えてくる。そこは剥ぎ取られたかのように、もぎ取られたかのように、いいや、真実食いちぎられたかのように、ぽっかりと、何もかもが失われていた。

●萎凋

美味しい。あれは美味しい。本当に美味しい。どうしても美味しい。あれを食べたい。あれを食べたい。あれを食べたい。もっと、もっと。もっと数多く。もっと効率的に。もっと組織的に。もっと国家的に。もっと世界的に。あれを食べたい。

荒れた大地の真ん中に、三人の少女が見える。少女のようなものが見える。

もう食うものもないだろうに、何が彼女らをここに引き止めているのだろうか。

こちらに気づいたのだろう。まだまだ会敵とは言えない距離から、誰ともなくゆっくりと立ち上がり、こちらを振り向いた。

フード越しでは顔がよく見えない。見えたとしても人間らしいそれは期待できないが、それでもわかる。

きっと、彼女らは皆一様に、醜悪な笑みを浮かべていた。

●貪欲

舌の上で肉が踊る。なんとも甘美。なんとも美味。

先手必勝。

出現場所が確定。視界を遮るもの無し。標的鮮明。会敵明らか。ならばエリザベスの取る行動は有効かつ、確実な手段だった。

即ち、宣戦布告代わりの長距離砲撃である。

互いを視認したタイミングは同じ。よって反応されるのも致命打に成り得ないのも分かってはいるが、それでも、回避に神経を注がせることで、接敵行動のアドバンテージを得ることはできる。

事実、放たれた砲撃を追うようにして、仲間が飛び出していった。

続撃を考えるも、足元に違和感。べちょりと、べとりと、血糊を踏みつけたかのような感触。

「ぬるぬるローションプレイは、今回は遠慮させていただきたいところですわ」

無理に引き剥がし、走り出す。追いかけては来るが、逃げられないものではない。

「新種のモンスターのようでございますし、この機会に色々とデータを収集しておきたいところでございますね。あの見た目ですと、やはり卵生で、時には人体を―――」

ずらり、と。

フードを被ったそれらの目前に飛び出したルインは、駆け引きも何もなくただ正面から刃を振り下ろした。

それだけで、目深に被っていたフードが切り払われ、醜悪な顔が顕になる。

懐かしい顔だ、と思った。

この食欲旺盛な汚らしい口は忘れたくても忘れようがない。

次いで、斬りつける。斬りつける。一心不乱に破滅と踊る。

「滅べ、滅べ、滅べ! 滅びに至らざる破滅などあってはならない、少なくとも俺の目の前では! 今こそ滅びを知れ、破滅よ! 憎悪と苦痛に満ちながら!」

不意に、激痛。小さな血飛沫が飛んだ。

見れば、剣を握っていた親指の爪が剥がれている。引っ掛けたのかとも思ったが、違うようだ。ごくりと、あの嚥下の音を聞いてしまえば、剥がされたのだと分かる。

随分と器用だと脳の右端が冷静に考えながらも、一歩後ろへ。

そして、想定よりもえらく貪欲だ。

びちゃりびちゃりと、滴る涎をみやりながら。

確かに随分と早いものだと、貴道も記憶にある怪物との差異を感じていた。

組み合った、眼前の化物。背格好は少女のそれであるだけに、体格の差から組みづらいものはあるが、それ以上に自分の肉へと食い込む指が、膂力の違いを感じさせる。

呻き声。それが自分が与えるものとは別の苦痛から来るものだと感じ取ると、体勢を変え、崩れたバランスを利用して一歩距離を開いた。

前のめりになったレギオニーターの口から、びちゃびちゃと涎が溢れている。

飢えているのだ。一目瞭然に、飢えているのだ。

かつて戦ったアレよりも、飢えるのが早い。それは体格差によるものか、それとも、この食い尽くした荒野に根差していたが故なのか。

それならば、何故ここを出ないのか。疑問が脳を埋めようとするが、振り払い、用意していた木片を投げつけた。

化物は反射的に飛びつき、それを食らう。

貴道は咀嚼の音を確かめてから、拳を振りかぶり、十全の踏み込みと共にその横面へと打ち込んだ。

仲間の一人が手を振り上げる。それは、レギオニーターに違和感を受けた際の合図だった。

クローネは携帯鞄に手を入れると、用意していた団子状のものを化物に向けて思い切り投げつけた。

多少焦りはしたが、それで狙いを外すような真似はしない。

投げつけられたそれを、化物は本能から口にするが、一瞬だけ硬直する。その瞬間を見逃さず、近接距離に居た味方が斬りつけた。

「やってることは害虫駆除ッスね……」

言い得て妙。つまるところ、投げつけたのはホウ酸団子のようなものだ。身体的構造が不明な以上、効力的な毒物であるかは賭けであった。だがどうやら、致命的なものではなくとも、一瞬の間、動きを鈍らせる程度の効果はあったようだ。

無論、戦闘での一瞬。コンマとして数えることもできないような刹那すら、それは痛恨と成り得る。

腕に絡みつく黒い粘液を、気持ちの悪い違和感ごと振り払いながら、クローネは次の術式を編み始めていた。

続いて投げつけられたそれにも、レギオニーターは食いついたが、今度のそれは劇的だった。

「さあ、私特製トラップのお味はいかがかしら?」

ケイティが投擲したものは、ネバネバしたトリモチ玉である。芋虫が生み出した粘液よりも強くべたつくそれは、レギオニーターの口を開かせない。

食べたいのに、咀嚼できないジレンマ。対峙すると決めた時点で、凶暴性など既に覚悟の上。この何もかも食い尽くした荒野では、特異性を半減させられたも同然だった。

混乱は一瞬。消化されるまで数秒か、数十秒か。十分に過ぎる。ただ不吉を撒き散らすだけの存在に成り果てたクールタイム。それを戦闘に身を置く者が見逃すはずもない。

暴れる化物。周りが見えていない。少しの攻撃で、小さな圧で、たたらを踏んで、ほうら、そこを踏んだ。

地雷のように、仕込まれていた術式が展開される。生命のひとつも残さず死に絶えた大地が、怒りを顕にしたかのように腕の形を取り、思い切り殴りつけた。

自分が抑えている一体が、少しだけ大人しくなったのを、ユゥリアリアは感じ取っていた。

どうやら、空腹が収まったらしい。一瞬だけ周囲を観察したが、自分の相手するこれだけ飢餓感からの復帰が早い。個体差があるのかもしれないが、ユゥリアリアの目論見も正しかったのだろう。

彼女が用意したのは、所謂『増えるワカメ』である。腹が減っているのだから、より効率的に満腹になれるものを与えてやればいい。そうして放り込んでやったのが、胃の中で膨れるものだったというわけだ。

膂力の高い化物を一人で抑え込むのは骨の折れる行為だが、一旦飢えが収まったこの状態なら、もう少しは持つだろう。

踏み込めば、べちゃりと黒い粘液が音を立てる。これの撒き散らす悍ましさに惑わされることはないが、それでも眉を潜めたくなるような不快感は拭えない。

術式を叩き込みながら、願わくばもう一度飢えるまでに、と思ったその時。

後ろでどさりと、誰かの倒れる音が聞こえた。

単眼のひとつが、花開くように爆ぜた。

どたり、どたりと、血液すらタールのように重く、流れるのではなく垂れ落ちるように溢れていく。

致命打と、なったろうか。

術式を放った当人、大地は痙攣する化物を注意深く観察し、目を見張った。

眼球周辺。頭部の大半を失ったであろう怪物が、それでも食事を再開したからだ。投げ込まれた木片を、石塊を、あまつさえ戦闘で飛び散った血液すら地に顔をこするように舐め取り、嚥下していく。

そうする度にぽっかりと空いた頭部が煙を上げ、ぼこぼこと泡立ち、その中から肉が生えようとしていた。

脳がそこにないのか、はたまた重要内臓の消失すら絶命たり得ないのか。

「そんなに腹ペコだってなラ、テメェ等自身の肉でも食ってやがれってんダ……!」

悪態をついて、再度術式を編む。

肉の弾ける臭いに目眩がする。この憎しみは誰のものか。ぼこりという音が嫌に大きく聞こえた時。

芋虫頭の化物は、ようやっと地に倒れ伏した。

互いに戦力の変動がない場合、先にリソースを失ったほうが崩れるのは当然だ。

一匹を失ったレギオニーター。ぐらついていた天秤が一方へと極端に傾いたのは、夕の目から見ても明らかだった。

芋虫頭の全身に、夕によって編み込まれた不可視の糸が絡みつく。人間と酷似した肉体が締まる姿はけして気分の良いものではないが、それでも、その醜悪な頭部を見れば可哀想などという気持ちは一片すら湧いてこない。

切れた肌から、どろりとした血液がゆっくりと滴り落ちる。だがそれは、より人間らしさを失って、本当にただの化物に見えた。

不快な唸り声。二度目のその時間。仲間が倒れても、生存競争に破れそうであっても、それはやってくる、空腹の時間。

涎を垂らす。食いたいと思う。こんなにも肉が溢れているのに。こんなにも肉に塗れているのに。

絡みついた糸を引きちぎろうと、一層の凶暴さを持って力を込め。

それが限界だったのだろう。何かの壁を突破したかのように、夕の糸はこの化物を輪切りにしてみせた。

●蒙昧

生まれてきて、よかったぁ。

最後の一匹が、倒れて、崩れていく。

珈琲に溶けたミルクのように、さっきまでそうであったことを完全に失い、大地に溶けていく。そうして、ほんの少しだけその辺りの土を黒く染め、自分達の痕跡を残して消えた。

戦闘が終わる。だが、誰一人として緊張を解いたりはしない。

ここにはアレがいたのだ。あの大食らいの怪物が居た場所なのだ。

周辺を注意深く観察する。隠れられるような場所はない。奇襲される恐れはない。それでもなにか、違和感が。

あった。

どうして、今まで気づかなかったのだろう。

荒野の真ん中に。あのレギオニーター達がしゃがみこんでいた辺りに、それはあった。

ぽっかりと、大きな穴が空いていた。

底は見えない。光が通らない。それ程に深い、大きな大きな穴が空いていた。

大地を、世界を、星を食らった跡のように。

了。

成否

成功

MVP

状態異常

なし

あとがき

敵サイズとベタベタとナイスマッチング。

GMコメント

皆様如何お過ごしでしょう、yakigoteです。

非常に食欲旺盛な生き物が現れました。

これはギルドによってレギオニーターと名付けられ、その危険性から完全に駆除するよう求められています。

【エネミーデータ】

□レギオニーター

・頭部が芋虫で、人間のような体をした生物。

・非常に食欲旺盛で何でも食べられるが、特に生きている肉を好みます。

・物理攻撃力・反応・回避に優れている。

・ターン経過で《飢餓感》を覚え、それが一定値に達すると凶暴化し、攻撃性が上昇します。また、追加行動として《捕食》を行うようになります。この状態は《捕食》を何度か行うことで解除されます。

《捕食》

周辺の木々、石、肉、その他口に入れば何でも食べようとします。

また、この行動によりHPが回復します。

《粘液》

毎行動後にで回避判定を行い、失敗すると不吉のBS効果を受けます。この判定難易度はターン経過で上昇します。浮遊していると、判定にプラス補正がつきます。レギオニーターの至近距離にいるとマイナス補正がつきます。

レギオニーターから出ている黒い粘液。よく見ると自分で動いている。触れると這いずっている感触が嫌でもわかる。

・このシナリオでは3体出現します。

【シチュエーションデータ】

□森だった荒野

・昼間。

・草木や生物が一切なくなった荒野。

・目の届く限り障害物はありません。

Tweet