PandoraPartyProject

これからの始まりに初めて映したキミの姿

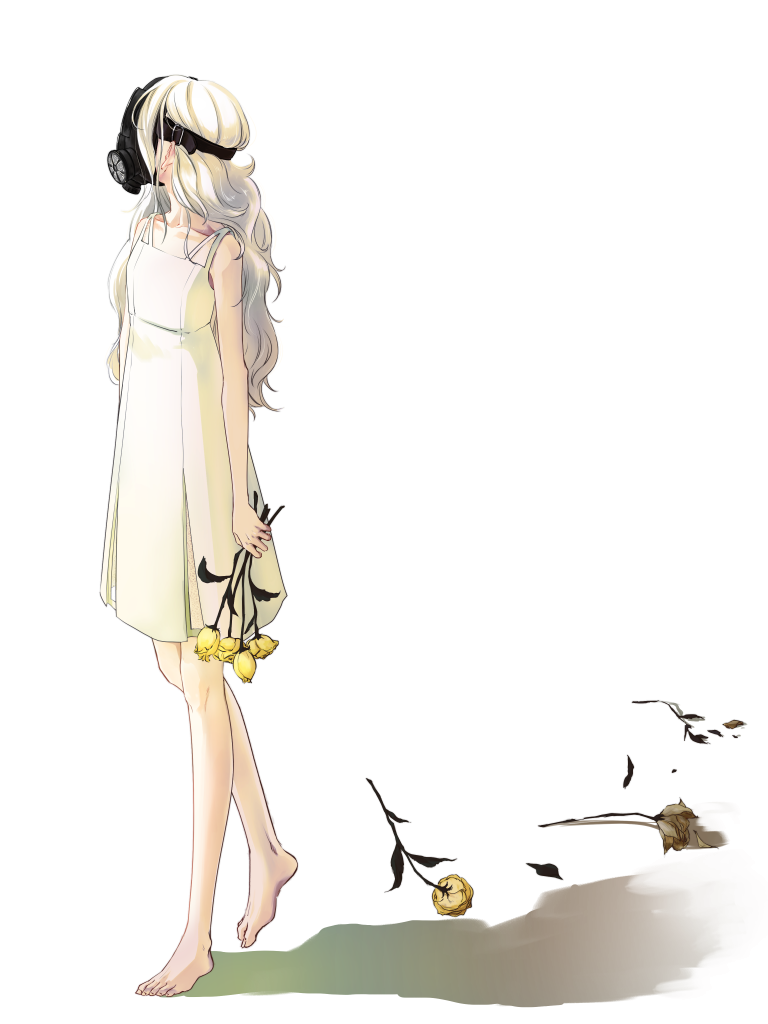

それは『ガスマスクの外れない少女』が『外れる少女』になるまでの物語。

解放と別れと、最初で最後の『姉弟喧嘩』の物語。

(ピンナップイラスト:最知)

これまでのあらすじ

(キャラクターイラスト:最知)

(キャラクターイラスト:最知)

ある初夏の夜のこと、ジェック・アーロン(p3p004755)の異父弟にあたるジェイド・アーロンが彼女のもとへと現れた。

ジェックの出身世界からやってきた女性を母に、混沌世界の純種男性を母にもつ彼は名も知らぬ姉の存在に身を焦がした。

独占していた筈の母の愛を奪ったという嫉妬と憤怒は、彼の心を黒く焼きつくし――その衝動は両親の事故死という悲劇を生んだ。

悲劇は闇への誘いとなり、彼は……ジェイドは魔種へと身を堕としたのだ。

ジェイドの憎しみは放たれた銀の弾丸の如く、ジェックの胸へと突き刺さる。

「……幸せだったんだよ……」

目の前の『彼女』を見つめるその目は血走っており、その光は凡そ常軌を逸していた。

正気と狂気の狭間に揺蕩うような――現実と幻想の境界を旅するような。美しい在りし日と、既に失われた今を茫洋と彷徨うような。彼の眼が映す『彼女』の姿は揺れている。

「お前のせいだ! お前のせいだ! お前のせいだ!!!」

「お父さんが落ちたのも、お母さんが落ちたのも……」

「知らないなら教えてあげる。僕はジェイド。ジェイド・アーロン。

あなたの弟。あなたに全てを奪われた――『哀れなあなたの弟』だ!」

~ジェイド・アーロン~

参考シナリオ:クロワッサン・フィエーブル

- クロワッサン・フィエーブル完了

- GM名YAMIDEITEI

- 種別リクエスト

- 難易度-

- 冒険終了日時2020年06月20日 22時10分

- 参加人数8/8人

- 相談8日

- 参加費---RC

- ジェイド・アローン

-

(キャラクターイラスト: sima)

(キャラクターイラスト: sima)

ジェックの異父弟であり、彼女に一方通行の憎しみをむける魔種。

旅人の母と純種の父の間に生まれ、仲良く平和な三人家族であった……が、『姉(ジェック)』の存在を知ったことで幼い彼は取り乱し、そのことが原因で両親を事故で失ってしまう。

そうして絶望に伏した彼にささやきかけたのは、魔種の呼び声だった。

解放の物語

ジェックの放った凶弾は、正しく、そして冷たく、そして何よりも優しくジェイドの眉間に穴を空けた。

そしてそれは、ジェックを縛り付けていた『何か』からの解放を意味していた。

まるで象徴するかのように、それまで張り付いて離れなかったガスマスクが、彼女の顔からするりと外れたのだ。

――だってアタシはシラないんだ。

優しい家庭も、大事な家族も。無条件に愛される幸福も。

ソレを不幸だと思ったコトはないけれど。今は……妬ましいクライに、腹が立ツ。

アタシが育った環境は。

死にゆく人を見捨てた日々は。

アタシを育てあげた師の背中は。

アタシを友と呼ぶ人の温もりは。

確かにソコにあった幸せを、罪を受け入れられナイ……

我儘なだけの子供に否定されていいモノじゃナイ!

「――アタシに血の繋がった家族はイナイ」

……アタシにも家族がいたなんて。

「――アタシに母親なんてモノは存在しない」

バカな人。アタシのことなんて忘れてしまえば良かったのに。

「――キミは、アタシのオトウトじゃない」

愛されて育った、哀れで愚かなアタシの弟。可愛い、アタシの弟。

「――今ココで、アタシがキミを終わらせてアゲる!」

それが、アタシが『家族』にしてあげられる、最初で最後のことだから!

~ジェック・アーロン(p3p004755)~

参考シナリオ:クロワッサン・フィエーブル

- シネマ・アーロン完了

- GM名YAMIDEITEI

- 種別SS

- 納品日2020年06月30日

- ・ジェック・アーロン(p3p004755)

●ひび割れの世界

赤い線を引いて斃れる『弟』はマスク越しに瞼に焼き付く――まるで映画のワン・シーンのようだ。

揺れる黒い木立ち。

自身を心配そうに見つめる仲間達の顔。

六月にしてはやけに肌寒い風。

瞼の横を伝った冷たい汗の不快感さえ、

「――――」

「――――――――!」

耳の奥の鼓膜を揺らす誰かの声はまるで冗談めいたノイズだった。

親友の、或いはそれ以上である誰かの声。呼ぶ声。慮る声。

茫然と自失したかのように熱情にうなされ、酷く現実感を喪失した世界の中でジェックは応える事が出来なかった。

カラカラに乾いた喉は、何時の間にか赤く血の滲んだ白い唇は素直に声を発しない。

(ああ、そうか。そうだ、やっぱり)

『的』の中央を射抜いた凶手の弾丸、ジェックの精密は今夜も自身を裏切らなかっただけの話だ。

そして、そんな不具合だらけの世界は何時も安直に意地悪く、それでもきっと正解だった。

誰もが簡単に間違うから、そうしておいてすぐに気付きはしないから。ジェックの鍛え上げた技量は己自身を呪い、己自身を縛る鎖のような運命である――不出来も無くば迷宮に垂れる

「……ゴメン。アリガト。デモ、アタシは――やっぱり、外さなかったヨ」

幾度目かの努力の末に毀れた言葉は辛うじて明瞭の輪郭を帯びていた。

そう云ったジェックの胸に去来したものはとても一語で語り尽くすには複雑過ぎた。どうしようもなくなる位に胸を焦がした激情と、どうしようもない位に胸を締め付ける憐憫が同居しているとでも言えばいいのか? ジェックはこの日生まれて初めてと言ってもいい位に、相反する情緒の二律相反とでも言うべき『重量』を抱えていた。

「――大丈夫ですか!?」

駆け寄ってきた『大事な人』の血相を遅れて確認し、ジェックは漸く小さく頷いた。

それは言葉を理解してというよりは反射的な反応であり、同時に歳不相応に幼い情緒を抱えたガスマスクの少女が見せた必死なる強がりでもあった。確かにこの深い夜に太陽の日差しが差し込む事なんて無いだろう。しかして

「大丈夫――ウン、大丈夫……」

厚手のマスクに遮られ、相変わらずくぐもったままの声を自身で聞いた。

相変わらず早鐘を打つ胸は静まる事は無く、己というキャンバスをぐちゃぐちゃに塗り潰す色彩の暴走に震える他は無かったけれど。ジェックの言葉は裏腹に芯を帯びたものとなっている。

(どうしテ――こんな事になってしまったんだろウ)

人心地をついた仲間達に囲まれながら、ジェックはその実――少し上の空であった。

ローレットから魔種討伐の依頼を受けたのは僅か前の出来事であった。敵が魔種である以上はジェックも仲間達も余裕は見せず、幾ら腕利きを集めたとしてもそこには油断等有り得よう筈も無かった。

これは確かに仕事だったのだ。これは絶対にただの仕事に過ぎなかった筈なのだ。

……細心の注意と最高の準備を整え訪れた山小屋で『運命』に出会ってしまったのはきっと確かな偶然だ。

ジェックが自身の弟を名乗った

だからこれは賽の目が酷い結果をもたらした程度の話に過ぎない。

ルーレットが馬鹿みたいに黒ばかりを指したに過ぎない。

カードゲームで笑える位の負けばかり選び取ってしまったに過ぎないだろう――

一向にまとまらない思考の渦の中をジェックは揺蕩う。

……されど、どれ程の言い訳をしようとした所で。

どれ程に自縄自縛の馬鹿馬鹿しさから逃れようとした所で、だ。明確過ぎる結論は一つだった。

――ジェイドは死んだ。アタシが殺しタ――

……ジェックは実はこの結末を素直に厭うていない。

魔種は破るべきだった。そして彼が死んだのは彼の自業自得であるとも確信している。

ジェックに取り得た手段は多くはなく、自身の身を考慮しないにしても、自分の事を心から心配し、庇い、守り、共に戦ってくれる親友や大事な人を

故にジェックは月下の死闘を悔やみはしない。

殺し合うに到った事情を、殺してしまったその結果を悼むばかりの気持ちは無かった。

「……ジェック様」

「……………」

「……ほんとうに、平気ですの?」

「…………うン、大丈夫。あとゴメン、ちょっとダケ、ウソだけド」

輝く太陽のような笑顔に厚曇りの雲がかかっているのを見た時、頷きながらもジェックは泣き笑いの表情を浮かべていた。

ジェックは弟を名乗った少年――魔種に対しての凄まじいばかりの怒りを消化しきれない。喉を枯らし、血染めの呪いを吐き続けた弟への憐憫を同時に捨て切れない。解けない知恵の輪、意地悪く絡み付いた糸。螺旋のように入り組み絡んだ『心』というパズルの重たさを彼女はきっと受け止め切れていない。

「だかラ、ちょっとダケ――」

――ちょっとだけ、口に出してもいいかな?

ジェックは言葉の後半を告げずに独白するように言葉を投げた。

――どうして、あの子はアタシを憎んだんだろう?

――あの子の世界は、そんなに酷いコトばかりだったのかな?

――灰色の世界でずっと一人だけだったアタシより。

――お母さんも、お父さんもいなかったアタシより。

――アタシは、あの子に殺されてあげればよかったのかな――

……胡乱過ぎる言葉はジェックの衝撃を余りに雄弁に物語る。

彼女を覆う虚無も、聞かずに逝った弟への恨み節も、『心にもない言葉』も全て真実だった。

「馬鹿……! そんなの、お馬鹿さんですわ!」

珍しく自身を叱るその声にジェックはやはり「ゴメン」と曖昧に笑うしかない。

永遠に分かたれ、失われた答えは最早此の世の何処にも無い。何時か何処かきっとずっと遠く――運命の彼岸で掛け違えてしまったボタンは余りに手遅れで。夢見がちに何を望む余地すらも残していないのだから。

唯、どれ程の痛みをこの夜が残したとしても。ジェックがこの運命を内包したのは揺らぎのない事実である。

この結末が幸せだったかは分からない。

この先に待ち受ける『違う世界』が光に満ちているとは限るまい。

運命は時に今夜より残酷で、踏み出した彼女を祝福するだけには留めまい。

でも、それでも――

「何だカ――ああ、やっぱり……」

不意に独白めいたジェックに仲間達は首を傾げた。

「……うん、やっぱり」

「え――?」

「外れそうな、気がしたんだ」

「外れそうな、気がしたんだ」

その体の一部であるかのように張り付いたまま頑として離れなかった

「ジェック――」

「――ありがとう。アタシを守ってくれて、アタシを、信じてくれて」

再び夜に、木立ちが揺れる。

色素の薄いジェックの髪がふわりと風に膨らんで、勿忘草が仄かに香る。

不定の世界に歩み出した色彩はまだ頼りないばかりで、

「……えへへ。かわいい?」

少女らしい照れを含んだその笑顔は未だ涙の痕を残したままだったけれど。