SS詳細

8月3日

登場人物一覧

●

昼前まで大振りだった雨も、気の早い夕立だったのではないかと疑わしい。そう錯覚せざるを得ないほどに、太陽が頂点に上り詰める頃にはカンカンとその笑顔を地上の皆に見せつけていた。

先程まで窓の外からは雨音しか聞こえてこなかったというのに、どこに隠れていたのか、今やセミがセミがセミがミンミンとシーシーと調子っぱずれな合唱をがなり立てていた。

夏である。実感はするものの、それは汗ばむ苦しさを認識するということだ。呼吸のひとつも暑く感じ、背中に張り付いた衣服の感触がなんとも不快指数を上げてくる。

何かすることでもあれば良いのだが、何をしようという気にも慣れず、只々虚無感だけが積もっていく。

それくらいの時間、それくらいの時期に、季節そのものが権化となったかのような勢いでそれはとある提案をぶちまけた。

「サイズさんサイズさんサイズさん!!! 夏だ! 祭りだ! OK? よし出発ー!!!ミ☆」

「……お、おう?」

部屋の扉を勢いよく開けた幽霊の少女、ハッピー・クラッカーは、予定を聞くでもなく予定を立てていたわけでもなくハイテンションにそう述べてサイズの手を取った。

あまりに突然の出来事に、サイズとしても曖昧なうめき声とも相槌とも取れぬそれを返すしか無い。

「おうって言ったね! オッケーだね!! やったーーーー!!! お祭りだね! 男爵だね!! GO! GO!! GO!!!ミ☆」

「おいちょっと、そんな引っ張るな……!?」

腕を引かれたからか、笑顔と勢いに惹かれたからか、否定も肯定も返せぬままに流されるままに部屋を飛び出していく。

外に出た途端に感じるより強烈な熱気。少なくとも、家というのは防壁の役割を果たしていたのだと実感させられる。

早くも汗腺が仕事を始め、背中に感じる不快感は増していく。もう少し日が傾いてからでも良いのではないか。先程まで大雨であったのだから祭もまだ設営の段階ではないのか。生来の性格からか、否定的な意見が頭をよぎりはするものの、それを口に出しはしなかった。

前を行く少女。幽霊である彼女。生とはまるで正反対の種族でありながら、活発さの塊のような明るさに、どこかあてられたものもあったのだろう。

それを不快には感じなかった。寧ろ心地良いとさえ感じていた。否定の意見はあれど、否定の感情はない。手を引かれるままであるのも、そうあって良いとする自己の意志であるのだから。

ただひとつ、その疑問だけは脳裏にこびりついて離れなかった。聞いて良いものか、なんとなく怖くあったので。なんとなく、それを先延ばしにしたいと感じたのだ。

「なんで俺を誘ったんだ……?」

聞こえないように、小さく形にだけしてしまい込む。

聞こえていないのだと、根拠のない思い込みを持ったまま。

勢いというものは、時に段取りを吹き飛ばしてしまうものなのだなとサイズは感心していた。

あの後、手を引かれるままに祭へ直行かと思われたが、以外にもハッピーが選んだのはアパレルショップだった。

いや、アパレルショップと呼ぶには少々ジャンルが異なる気がする。正しくは呉服屋というべきだろう。

彼女いわく、祭には浴衣が必要であるらしい。祭である以上浴衣を着る使命を帯びているのだとか宿命を感じているのだとかとにかく着てみたいのだとかもう何でも良いから着ようだとかそんな事を言っていた。確かにイメージとしては同感であるが、今日の今思い立ったで祭前に買いに行くというのは果たしてどうなのだろう。

「すいませーん、浴衣ふたつ! 今日のお祭で着ます!!」

そんな注文聞いたことがない。そもそも浴衣を数える単位ってひとつふたつじゃないだろう。

「はいただいま、ちょうど入荷しましたところで――」

「あるのか…………」

時に勢いとは恐ろしい。無計画であっても物事を上手く進めてしまうことがある。サイズはため息をつく暇もなく、只々呑まれるばかりだった。

フランクフルトと焼きそばと、たこ焼きとかき氷とりんご飴のディナーセットはお祭りという特殊な空間でしか味わえない絶品である。

こんなにも美味しいのだから普通の飲食店でもやればいいのにとハッピーは思うものの、次を買おうとしたところでサイズから待ったがかかった。

持ちきれぬので、ひとまず今ある分を食い終わってからにしようというのだ。

それもそうかと感心して頷いた。右手に焼きそばとかき氷、左手にたこ焼きとりんご飴、口にフランクフルトというどんな魔種にも立ち向かえそうな最強の装備はしかし、これ以上の空きスロットを保有していなかったのだ。

適当な縁に腰をかけ、あれもこれもと吟味する。

美味しい。いや、よくよく味わえばあまり美味とは言えない気もするが、美味しい。この感情は、おそらく殆どが楽しいというものでできているのだろう。

宝石とも電飾とも異なる、祭独特の輝き。商店街や市場では見ることのできない店並び。彼らは祭が無いときには一体どうしているのだろう。

その中で、ひとつの屋台が目にとまる。棚には均等に大小の景品が並び、旧式の小銃を模したおもちゃを客が構えるあれは――

「次アレ! 射的行こうよ射的! サイズさんもほら一発だけでも!!」

指をさし、存在しない足を胸中でばたつかせる。浴衣に下駄が合わせられないというのは少々残念であったが、雨の日でも泥が跳ねないというのはなかなかの利点だ。雨上がりの祭をフルに楽しむというのであれば特に。

「おいおい、食べてすぐ動くと腹を痛めるぞ?」

サイズが窘めてくる。傾いたかき氷の器を、溢れないように支えている姿が目に入った。あのかき氷はきっと今しがた、はしゃいだ拍子に自分の手がぶつかったものなのだろう。

その器を自分に差し出してくるサイズと目が合って、なんとなく、本当になんとなくなのだが、何も返せずに呆けてしまった。

●

暑い暑いと思っていた熱気も、日が沈めば少しはなりを潜めてくれる。

ぱしゃりと、手で水面を叩くと水が跳ねた。

陽光を受けない海水は夏であっても冷気を帯びており、祭の熱にあてられた身としてはちょうど良い。

屋台の立ち並ぶ通りも反れてしまえば人の気配が色薄くなるものだ。

明かりのない海が人を不安にさせるのか、自分達以外には誰もいなかった。

祭の空気は、嫌いではない。誰もが楽しもうとしているあの活気は、見ていて心地の良いものだ。あの中では、誰もが幸せを願っている。誰かに祈るとか、誰かに捧げるとか、そういう小難しい意識や作法を別にして、あの特別な空間を誰もが楽しんでいる。

だが、慣れぬではあるのだ。

慣れぬものであるのだから、少しだけ疲れてしまった。

海水を手のひらで掬う。独特の匂いが鼻をついて、当たり前であるのだが、海であるのだという感想を抱いた。

陽気な音も遠く離れて薄まれば、少し物寂しさを感じてしまう。

漏れ届いた祭の光がほんの少し海面に反射して、静かな波の形を顕にしていた。

奥の奥の、ずっと遠くまで続く深い闇。それは恐ろしくもあるが、雄大さに見惚れてしまうものでもあった。

そういえば、とサイズは気づく。

あれだけ元気にはしゃいでいたハッピーのそれが聞こえないのだ。彼女なら、騒いで自分に海水をかけるくらいはしてくるものだと思っていたが。

振り向くと、こちらを見ていた彼女と目があった。じっと、じいっとこちらを、どこか不安げな表情で見つめてくる。いつも笑顔で活発な彼女とのギャップが大きくて、少しだけ面食らってしまった。

何事で、あるのだろう。その答えはすぐに訪れた。

「あ、の……無理やり引っ張りまわし過ぎちゃったかな? 疲れちゃったかな? ごめんね……」

なんということだと、サイズは両手で自分の顔を覆っていた。考えてみれば当然のことだ。彼女は疲れてしまった自分を心配してくれていたのだ。しかし、それがハッピー・クラッカーという人物の知られざる一面を見たというような気になって、自分だけが彼女の側面を知ったのだという気になって、胸の奥で何かが跳ねたような錯覚を感じ取っていた。

手を除けて、また彼女と顔を合わせる。その表情は先程よりも不安の色を濃くしていた。自分が何も言わないので、怒らせてしまっているとでも思ったのだろう。

「別に、振り回されるのには体力を使ったが……嫌ではないからな」

気の利いた言葉なんて浮かばない。どう声をかければ良いのかだなんて正解が見当たらない。それでもサイズは精一杯に『心配するようなことは何もなく、大したことはないのだ』と、声色に乗せて口にした。

少なくとも、気持ちは伝わったのだろう。眉を下げていたハッピーの表情が、幾分か明るいものに変わっていく。

また、胸の奥で何かが跳ねたような気がした。その感情を何だと問われれば、答えを持っているものではあるのだが、表情には出さず胸中でのみ首を振り、二度目のそれを気のせいだと押し込めることにした。

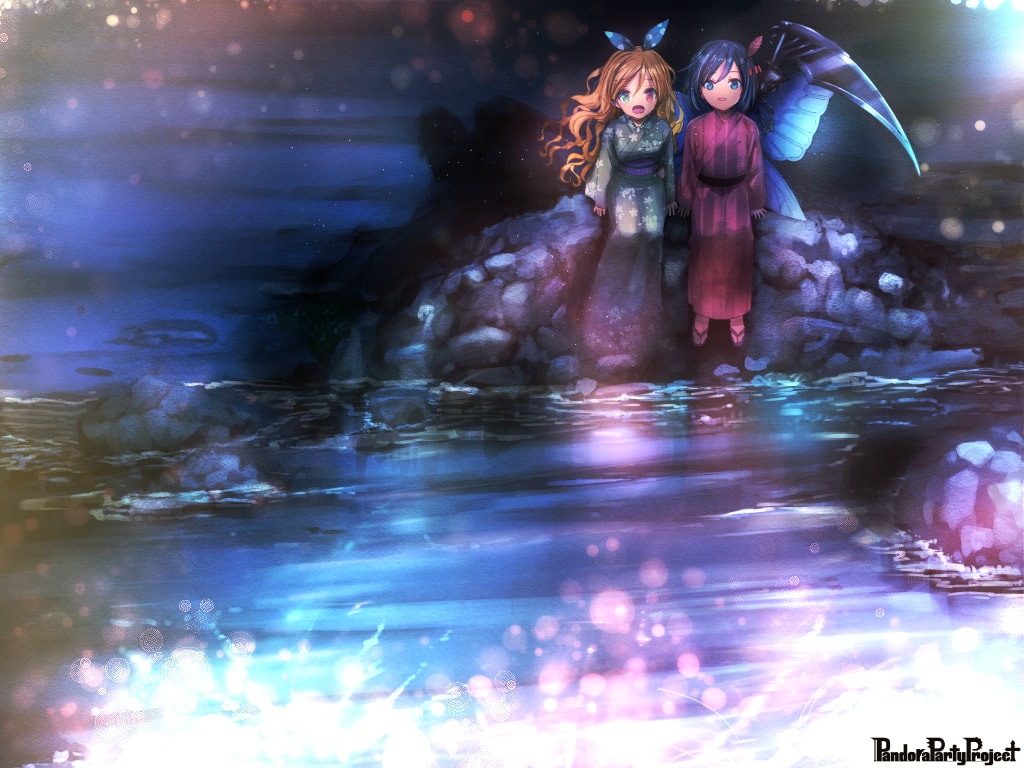

いい加減肌寒さを感じて、砂浜にある適当な岩へと腰掛けた。その隣にハッピーも座る。肩が触れそうで触れない程度の、そんな距離。浴衣の布地が少しだけ擦れ合う程度の、そんな距離だ。

はたして友人同士の距離とはこれで良かっただろうかと過ぎりはしたものの、それが心地よかったので何も言わないでいることにした。

距離をおいて見える祭の明かりが、何かを隔てた向こう側では今も活気に溢れていることを教えてくれる。

それは眩しくも合ったが、これ以上深い深い海の方を眺めようとは思わなかった。

と。

漏れ聞こえる祭囃子の音が少しだけ鳴りを潜めはじめた。祭が終りを迎えるまではまだもう少し時間があるはずだ。何か合ったのだろうかと思考を巡らせてみれば、大きな音が考えよりも先に答えを示してくれていた。

隣で感嘆の声が上がる。夜空に光る、闇海原をも照らす大輪。

祭の締めに、打ち上げ花火が始まったのだ。

●

絶景に人生観を変えるものは多いと聞く。旅先で広がる光景に心を奪われ、哲学を所持するものは多いのだと。

自己意志の小さなことだと思ってはいたのだが、これを見れば少しは納得せざるをえない。

少なくともこの瞬間、夜空に広がる大花火には、何も言えず心を奪われてしまったのだから。

しかしいつもの自分なら、もっと両手を振り上げ、全身で感動を現しているはずなのにと、ハッピーは自身の行動に疑問を持っていた。

夜空に打ち上がる花火の満開は短い。轟音とともに花が開き、そのまま暗い空へと溶け込むように消えていく。また次の花火が、そしてまた次の花火が打ち上がるが、どれもこれも月や星々のように留まるようなことはない。

それを目に焼き付けなければ勿体無いような気がしたのだ。はしゃいで大声を出し、楽しいと幸せだと示して見せるよりも、今この瞬間の、過ぎ去ってしまう僅かな時間を噛み締めている方が大事なのではないかと思ったのだ。

(ひとりなら、絶対にこんな風にはしてなかったよね……)

少しだけ、体をサイズの方に傾ける。本当に少しだけだ。衣擦れの距離が、ほんの少し肩が触れ合う程度に縮まるくらいの、少しだけ。

この瞬間。二度とはやってこないこの時間。夜の浜辺でふたりだけ、打ち上がる花火を共有するというこの時が、ずっとずうっとであれば良いのにと思う。

この感情をなんというのかだなんて、そんなものはわかりきっていた。口に出すと気恥ずかしく、しかし確かに幸せで、ほんの少しの不安と恐怖が入り交じる、あの感情だ。

(でもそもそも私惚れっぽいしなあ……)

それまで一発ずつであった花火が、一度に何発も打ち上がる。これがクライマックスなのだということは、時間を見なくても理解できた。

終わる。この時間が終わってしまう。次々に打ち上がる花火は複雑な図形を描いてとても綺麗ではあったけれど、過ぎ去って欲しくなくて、いつまでもこうしていたくて、気がつくと花火に向けて手を伸ばしていた。

何が掴めるわけでもない。行動に意味があったわけでもない。ただ少しだけ、わがままを言うのならどんなに少しの時間でも、これが長引けば良いのにと願ったのだ。

最後のひときわ大きな花火が打ち上がって、暗い夜空が帰ってくる。光り輝く主役が、遠い遠い星々の手に戻ってくる。

祭の火も淡くなっていく。そろそろお開きであるのだ。楽しかった。また来年も。そういう時間に移り変わっていくのだ。

喧騒が収まって、静けさが静寂とまで落ち込んで。それでもまだ、ハッピーとサイズはそこにいた。

岩の上。何が見えるわけでもない。そこでなければいけないわけでもない。いいや、いいや。そこでなければいけないのだ。そうであるような気がしたから、お互いに何も言わず座ったままで居るのだ。

「…………花火、すごかったな」

サイズが口を開いた。沈黙に耐えかねたのではない、と思いたい。

「うん、凄かったね。こう、どどーんって」

我ながら陳腐に過ぎる回答だと思う。どどーんって何さ。小さな子でもあるまいし。

「そうだな、どどーんって大きな音だった」

それでも会話は続く。お互いに、理知的な話題など求めていないのだ。ただこの余韻を、もう間もなく本当に終わろうとしているふたりだけの時間を、どうにかこうにか引き伸ばしたい気持ちでいっぱいなのだ。

花火のこと。祭りのこと。屋台のこと。同じものを食べたくせに、何を食べたのかを言い合った。急遽店に駆け込んで購入したくせに、互いの浴衣を褒めあった。

昼食のこと。午前中は何をしていたのか。雨が強くて洗濯物が出来なかったこと。朝食は。その前は。その前は。

会話のネタなんてない。なんだっていい。祭の熱気なんてとっくに冷めている。それでも、『帰ろう』とはどちらからも言い出さなかった。

肩が触れる程度の距離。もう少しだけ縮めたいと思うのはいけないことだろうか。相手の感情を無視した行為だろうか。自分は憎からず思われているのだろうか。

互いの小指の先が触れ合った。それがわかってはいたが、どちらも手を退けようとはしなかった。それが問いかけで、答えなのだ。

ふたりの他に誰もいない。ここは祭の後の夜の海。明かりは星々の煌きにしかなく、世界はしんと静まり返っている。

どちらからだったのだろう。

こっそりと内緒話でもするかのように、互いの手のひらは重なり合っていた。