シナリオ詳細

悲しみ想ひで万華鏡

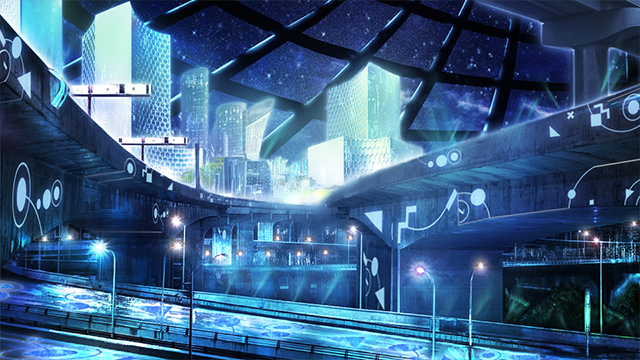

オープニング

●特定異常存在『レイニーフォトン』

いわくその光を見たものは、悲しい過去の幻影にとらわれるという。

いわくその光を見たものは、悲しい過去を殺さねば戻ってこられぬという。

――汝、過去を殺せ。

探求都市国家アデプト(通称『練達』)にやってきたイレギュラーズたちは、都電地下鉄衣更着線に乗ってリヌイルネイ駅へとたどり着いた。

改札口前に立つ、赤い傘の女。

顔が隠れるほど長く赤い髪。赤いレインコート。白いサージカルマスク。

屋内であるというのに常にコウモリ傘を指し続ける彼女こそ、今回の依頼人である。

そのわかりやすい目印を認識してローレット・イレギュラーズであると名乗ったあなたに、彼女は透き通る歌のような声でウィスパーボイスで自己紹介をした。

「特異運命座標の皆々様々手前は超日本帝国特別公安所属苧号部隊第十三番頬紅雲類鷲と申します此度是非是非宜しく御頼み申します」

平衡感覚すらぐらつくほどの早口でまくし立てる、頬紅・雲類鷲(ほおべに・うるわし)。

頬紅は正確に90度きびすを返すと、早足で歩きながら説明を始めた。

彼女の気が狂いそうな口調を要約してまとめると、こうだ。

頬紅は前世界では超日本帝国という国家の公務員であり、平和な日常を脅かす異常存在を人知れず破壊することを生業としていた。

ローレット発足よりずっと前に異世界から召喚されたが前世界で行っていた異常存在破壊活動は世界平和に必要であるという信念を曲げることなく、そして帝国から解雇辞令を受けていない以上自分はまだ公務の途中であると判断して今もなお異常存在の破壊活動を単独で続けているという。

しかし単独行動には限度があり、まとまった戦力が必要になることも多く、そうした場合に割り当てられる戦闘要員としてローレットへ外注を出したということのようだ。

「此度破壊して頂くのは特定異常存在『レイニーフォトン』で御座いますこれは――」

『レイニーフォトン』。

これは彼女の前世界でも観測されていた『現象』である。

雨がふったような色彩が突如空間に出現し巻き込まれた、人間を幻影の世界に閉じ込めてしまうというものだ。

幻影は当人の過去の記憶から投影され、中でも『悲しい記憶』が呼び覚まされる。

その中心となる対象を破壊、ないし殺害することで幻影から解放され、レイニーフォトンもまた破壊されるという仕組みであるらしい。

「破壊作戦は一名様一度ずつ個別に行わせて頂きます準備でき次第この扉の先へお入りください」

そこまで言うと、頬紅は髪の裏からあなたの目を見た。

「――あなたが悲しみに殺されないといいわね」

- 悲しみ想ひで万華鏡完了

- GM名黒筆墨汁

- 種別通常

- 難易度NORMAL

- 冒険終了日時2020年01月27日 22時15分

- 参加人数8/8人

- 相談7日

- 参加費100RC

参加者 : 8 人

冒険が終了しました! リプレイ結果をご覧ください。

参加者一覧(8人)

リプレイ

●苧号部隊独力戦より

「破壊作戦は一名様一度ずつ個別に行わせて頂きます準備でき次第この扉の先へお入りください」

二十一世紀日本世界における一般的なスチール扉に酷似したものが、そこにはった。

『入る』という表現を使っているにもかかわらず郵便受けやのぞき穴は室内側のそれであり、感覚としては『出る』に近い。

しかも奇妙なことに、ドアはアスファルト舗装された地下駐車場めいた場所のど真ん中にただぽつんと、ドアだけが置かれている。

「クハハ。我を悲しみのるつぼへ落とそうと言うのか」

「これはもう楽勝ですねヨハナは! このヨハナ・ゲールマン・ハラタ、なにを隠そう隠すほどの記憶がありませんっ! ヨハナを悲しませることができるものならやってみなさいってハナシですよ!」

異常なほど陽気にふるまう『虚言の境界』リュグナー(p3p000614)と『自称未来人』ヨハナ・ゲールマン・ハラタ(p3p000638)。

一方で『女王忠節』秋宮・史之(p3p002233)と『小指の糸』アイラ(p3p006523)は実際に悲しい過去を思い出したようで、うつむいてきゅっと口を閉じていた。

「難しいな。『やりやすい』過去が現れてくれるとは、とても思えない」

『分の悪い賭けは嫌いじゃない』リアナル・マギサ・メーヴィン(p3p002906)は顎をあげ、そのままゼファー(p3p007625)の横顔をみやる。

「人生なんて、人が抱えるには重すぎるのよ。だから忘れるの。けど、忘れ去られる側は――」

「…………あ、え、ええと」

『就寝中』ヴィクトール=エルステッド=アラステア(p3p007791)が小さく手を上げた。

「誰から、入りますか? あ、すみません。出過ぎたことを言って……」

「いいのいいの♪ チェーンちゃんからいくね。キモチいいことしか覚えてないし。記憶喪失仲間! 仲良くしようゼっ」

フレンドリーに肩を叩き、『一肌脱いだ』ジェーン・ドゥ・サーティン(p3p007476)はスチール扉に手をかけた。

「それじゃ、言ってくるねー☆ ばいばーい!」

●砂の記憶

幸せな家庭があった。

花咲く森の集落で、とったシカを担いで帰ってくる父たちの姿。

農作を手伝う自分の頭をなで、母にキスをする。

「おいで■■■■■、これからご飯にしよう」

「ごはんのまえにお祈りをしましょうね、■■■■■」

伸ばされる両親の手。

笑いあう友。幼いころからずっと一緒の、家族同然の集落。

それが。

ごうごうと、燃えていた。

積み上げたたき火のように燃える父の足がみえた。

駆け寄って泣きすがりたい感情を裏切って、肉体は直立したまま動こうとしない。

首輪から伝わる魔力が脳をぼんやりとさせて、まるで自分が自分でないかのように歩いて行く。

ひとつなぎの鎖につながれた幼なじみが、ガラス玉のように感情のない目でこちらを見ている。

これからどうなるのか。

家は。家族は。霊樹の集落は。

そんな不安や恐怖が、頭から消えていく。

煉瓦作りの地下室。天井付近にあいた鉄格子の小窓から入るわずかな光を、ぼんやりと見つめる。

定期的に投与された魔法の砂が、それまであったいろんなものを取り去っていった。

昔からよく遊んでいた友達は壁に寄りかかったままずっと天井を見つめ、半笑いでよだれを垂らしている。

鉄格子の外では引きずり出された■■■■が聞き慣れた悲鳴をあげていた。

自分が自分じゃなくなっていく。

何もかもが奪われている。

そんな悲しみを――。

「だから、何?」

ジェーンはにっこりと笑ってデリンジャーピストルを少女のこめかみに突きつけた。

まもなく放たれた銃弾で頭を吹き飛ばされ、目を見開いたまま倒れる少女。

「ジェーンちゃんにはこんなのもう、他人事なの。だから死んじゃえ★」

●嫌われたくないことを知られてはならない。きっと嫌われてしまうから。

真っ赤な部屋にあがる、白い息。

「起きて、起きてよ■■……」

氷漬けになった■■を抱きしめる手が寒さに震えても、アイラはそれをやめなかった。

それこそ凍って固まったような、古い古い記憶のこと。

お師さまを失った、あの夜の記憶。

『お師さま』も■■も、アイラを連れていってはくれなかった。

「どうして、ボクをひとりにしたの」

つめたい両手で顔を覆い、すすり泣く幼いアイラ。

……その後ろ姿を、『お師さま』は静かに眺めていた。

ゆっくりと振り返る。

「■■■■■、■■■■■■■」

部屋の冷気が強まっていく。

呼吸をするだけでもつらいほどの寒さの中で、『今のアイラ』は自らの胸を掴んだ。

「お師さまを……ころ、す……?」

「■■■」

どんな表情をしていたのか。

どんな顔をしていたのか。

まるで霧がかかったようにぼんやりとした『お師さま』が、ただこちらを見ていた。

襲いかかってくれれば、まだ良かったのに。

敵意をむき出しにして、偽物だって分からせてくれれば、ずっと楽だったのに。

アイラは。

青いつけ爪をした手をぎゅっと握りしめた。

「ごめんなさい。

ごめんなさい、お師さま。

ボクは悲しいです。

お師さまぁ……っボクは、ボクは貴方を傷つけたくはないのに……っ」

氷の蝶がぱきぱきと生み出され、『お師さま』へと飛んでいく。

「ボク、ボク、頑張って殺すから。

だから、お師さま……っ、ボクのこと――」

氷漬の部屋で、誰も彼もが冷え切ったその中で、アイラは乾いたように笑った。

「あはははは……はは……」

消え入るように。

「ゆるして」

●壊したところで手に入らないと知っていても、壊さずにはいられぬ日がある

「今更もう。止まることはできないんだ」

風の吹く草原の真ん中に、メーヴィンは刀の柄を突き立てた。

ひもがなびくほどの強風に、メーヴィンの長い髪もあそばれた。

「■■■■■」

声に振り返ると、あの人がいた。

未来をともにすると約束した、あの人が。

いま、あの人は隣にいない。

自分を置いていってしまったから。

あの日に吹いた風が、いまも心に吹いている。

「やはりあなたが現れるか。吹っ切れたつもりだったんだけど、ね」

刀の柄に手をかけて、目をつぶる。

振り返る前に、抜くべきだ。

それが決心というものだから。

「あなたはある日突然消えた。私を置いていなくなった。

今更責めたりはしないさ。けれど、これは、必要なことだから」

呪文のようにつぶやいて、そして柄を強く強く握りなおし、桜色の刀身を抜き放った。

振り返り斬り付ける。

首があるであろう場所めがけて最短距離かつ最速で。

そしてきっと刀は止められる――はず、なのに。

「どうして抵抗してくれない」

こちらを見つめる『あの人』は、まるで受け入れるように腕を下げ、首にわずかに食い込む刀にすら抵抗しなかった。

「どうしよう。難しいな。喧嘩をしたわけでもないんだ。けど」

メーヴィンは目をつぶり、そして大きく見開いて、刀に強く力を込めた。

強い強い、風が吹く。

●去った風を覚えていない。風は君を覚えているだろうけれど。

風景が強く吹き流れていく。

無数の出会い。

無数の別れ。

人の人生に触れ、交わり、時には情熱をもったこともあった。

その全てが、まるで風のように消えていく。

止まる馬車から、アタッシュケースとぬいぐるみを抱えて下りてきた相手に、ゼファーは『はじめまして』と笑いかけた。

相手も同じように『はじめまして』と言ってくれた。

出会った日のことなど、なかったかのように。

いや、本当になかったことに、なってしまったのだ。

人生が出会いの交差であるとするならば。

ゼファーという人間を構築したのは彼女に出会った無数の人々だった。

多くの人に触れ、幸せを分かち合ったり、愛をもったり、感謝や、増悪や、いろんな感情をぶつけ合って、ゼファーという人格を形成していった。

しかしそれがいつも一方通行であったことを、ゼファーは知っている。

「ねえ、あなたは、つらくなかった?」

槍を地面に突き立てて、青い髪の女が振り返る。

「誰の記憶にも残らない人生なんて、どんな意味があるのかしらね」

「最悪ね」

髪をかきあげる。

今日は誰にも会わずにホテルへ帰りたかった。

胸を貫かれ横たわる、自分自身が目の前にある。

薄め目をあけ、彼女は言った。

「きっとあなたも忘れるわ」

「かも、しれないわね」

悲しみ(あなた)を忘れていたくらいだもの。

けれど、だから――。

●おやすみ思い出たち

パールハーヴ平原の名も無き墓石に、ヴィクトールは立っていた。

握っていた金色のネームプレートには『ヴィクトール』と刻まれていた。

「あなたは、誰?」

墓石に指を当て、何かを彫り込んでいた誰かは、無表情のまま振り返った。

凍ったような表情。しかし頬に流れた一筋だけの涙。

「もう嫌なんだ」

それが自分自身だと、ヴィクトールは『知って』いた。

――悲しかった、壊れてしまうから。

――苦しかった、裏切ってしまうから。

――いやだった、奪ってしまうから。

一瞬だけ、風のように吹き抜ける記憶の塊。

ぐらつく頭を抑えて、ヴィクトールは首を振った。

「だ、だめだ。だめだよ」

壊さなくてはならない。

直視すべきではない。

ヴィクトールは本能的に握っていた剣を、もうひとりの自分へと振り上げていた。

『知らない』感情に突き動かされた剣を、しかし、もうひとりの自分は笑って受け入れた。

袈裟斬りにされた自分が墓石に寄りかかって笑っている。

「ありがとう。殺してくれて。ボクは、死ぬことだけはできなかったから」

小さく首を振り、後じさりをするヴィクトール。

そのとき自分が何を言ったのか。

どんな顔をしていたのか。

すべて、すべてが――。

●謎めいたまま世界を壊して

■■■■■■■■■■■■。

■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■。

■■■■■■■。

「■■■」

■■■■、■■■■■■■■。■■■■■■、■■■、■■、■■■■■、■■■■■■……。

■■■■■■■■、■■■■■。

「■■■■■■■■■■。■■■■、■■■■!」

■■■■■■■■■■■。

■■■■■。

■■■■■■■■■■■■■■、■■■■。

■■■■■■■■■■。

■■■――。

「あ、あ……あ?」

両目からだくだくと血が流れていることだけを、ヨハナは認識した。

「あ、れえ? おかしいですね。何も見えないな?

やっぱりヨハナのようなウルトラポジティブガールにはレインーフォトンも手が出せなかったってことですかね!」

ぐしぐしと腕で顔をこする。

「ヨハナ的には『ヨハナ・タイター』が出てくるとか思ったんですけどね。それともイルカかな? まっ、出てきたところで所詮は幻。ヨハナの敵じゃあありませんよ!」

だくだくと流れ続ける血。

伸ばした手がなにかに当たった。

まだ暖かくて柔らかい、知っている感触だった。

「ははは! 余裕余裕! もう終わりでしょう?

レイニーフォトン、もう終わりですよね?」

ひどく寒い。

「終わりですよね」

何も聞こえない。

「終わりですよね」

何も見えない。

「終わりですよね」

何も。

「■■■」

何も。

何も。

やがて音も感触も消えていく。

何もかもが消失したまま、ヨハナは『消えた世界』に漂った。

●嘘つきは嘘のはじまり

本能でわかった。

それが嘘ではなかったこと。

偽りだらけの分厚い本の中にわずかに挟まった、真実のページであったこと。

「■■、良い子ね」

椅子に座ってスプーンを握る自分を、向かいのテーブルから微笑みかける存在があった。

それは『普通の幸福』と定義するに十分な一般性をもつ、ごくありきたりな光景であった。

そんな日々が、続いたはずだった。

■■のもつ異常性が、周囲に露見するまでは。

恐怖がさきにあった。

日常を破壊されるという恐怖や、幸福が奪われるという恐怖。もしくは、莫大な不安。

その原因を■■に見た周囲の人間たちは、まず■■の排斥を試みた。

人間らしく話が通じるとみるや、■■がその場にいたくなくなるように、あらゆる方法で■■をなじる言葉をなげかけた。

それでも排斥ができないと察した人間たちはできる限りの物理的な方法で、■■を駆除する試みを始めた。

その間に、■■の母は立ち塞がっていた。

『ただのひと』が、そんな圧力に耐えられるはずもないのに。

冷たくなった『幸福の一般性』を前に、■■はひどく冷たい目をしていた。

取り囲む人々の誰かが『おまえのせい』と言った。

「嘘つきどもが」

腕を左から右へと振ったただ一度で、人々の上半身が消し飛んでいった。

うっすらと目を開けた母が、こちらを見る。

分かっている。

本当に悲しかったのが、なんだったのか。

だから■■――リュグナーは、母の首に手をかけた。

「■■、いいこね」

微笑みが、目に焼き付いた。

●産まれなければよかったなんて

『期待外れ』になるのが怖かった。

家のしきたりに則って、秋に産まれる女子であるべきだった史之にとって、もはや取り返しようもないことである。

忌み子という、それは回避不能なレッテルであった。

外からの軋轢や圧力に疲れたのだろうか。両親がなにかあるたびにヒステリックにいがみ合い、そのたびに史之は『ボクが悪いから』と割って入り、そのたびに、なんとも言えぬ目を向けられた。

どんな意味をもつ目なのか、幼い史之には分からなかった。

妹が産まれた。秋生まれの女子であった。

一族のしきたりに則って、彼女はもてはやされた。

父も母も、これで安心だと胸をなでおろし、史之もまた、これでもう大丈夫だと……思っていた。

確かに、大丈夫だった。

父も母も喧嘩をしなくなり、家に怒鳴り声が響くことはなくなった。

父は妹のあらゆる挙動を褒め、母は妹のあらゆる部分を称え、常にそばによりそった。

その輪の中に、『自分』がないことを、史之はすぐに思い知ることになった。

振り返って貰うために、あらゆる努力をした。

どんなことでもやろうとした。

勉強も運動も、人よりずっと優れた成績を残してみせた。

それでも、自分はあの輪の中にはいなかった。

ある夜。ベビーベッドの前に史之は立っていた。

工作用カッターナイフをポケットから取り出して、ちきちきと刃を出す。

すやすやと眠る幼い妹に手を伸ばし、鏡に映った自分の顔を……目を、見た。

なんとも言えぬ目。

いつか両親から向けられた、目。

その意味を、彼は知った。

「女王陛下、これが俺です」

震えた少年のすぐ後ろに、史之はいた。

「いつもそうだ。俺は期待に応えられなくて……」

少年の握っていたナイフをひったくるように奪うと、強く握りしめた。

「けど、違う。あのときの俺とは違うんだ」

レイニーフォトンが見せたのが、『悲しい過去』だと言うのなら。

それを選んだのは、そうなる選択をしたのは、自分自身だ。

「女王陛下……」

この世界で『何も期待されなかった』からこそ、今の自分がいる。

自分に向けられた期待がある。

今を選んだのも、自分自身なのだ。

「俺に勇気を!」

過去だって、殺してみせる。

それが選択というものだろうから。

●破壊確認

「レイニーフォトンの破壊を確認しました。おつかれさま」

成否

成功

MVP

なし

状態異常

なし

あとがき

過去というものは現在の積み重ねであり、対して未来は過去の積み重ねであるという説がある。

であるならば、悲しい過去とは今そのものであり、今を変えることは未来を(そして側面的に述べるなら過去をも)変えることに他ならない。

悲しい過去やつらい思い出が、今の対価ならチャラにできると思えるくらい、そんな選択(みらい)を得られるひが、はたして来るのだろうか。

少なくとも、選択できるのは当人以外にない。

GMコメント

このシナリオはひとりひとり個別に描写されますが、両者の希望がある場合コンビやトリオでの描写が可能です。

相談で打ち合わせ、そしてプレイングにもその旨を記載してください。

・プレイングのかけかた

レイニーフォトン突入時、PCは悲しい過去の幻影に囚われます。

プレイングにはどんな過去であったかとどう悲しかったかを記載してください。

レイニーフォトンはそれを読み取って幻影を作成します。

あくまで幻影なので事実とはやや異なるかもしれませんが、それでもPCの感情を直接えぐることでしょう。

『不完全な悲しみの再現』は呪いの共通方式のひとつであります。

その上で、悲しみの対象を破壊ないし殺害してください。

殺害の過程や精神に受けたダメージなどからパンドラが減少することがあります。

また殺害ができない場合、ないしはきわめて難しい場合は重傷判定がありえます。

悲しみの記憶とはちょっと違った何かを書いてしまった場合(シナリオの形式から著しく外れすぎた場合)なども同じです。

●情報精度

このシナリオの情報精度はCです。

情報精度は低めで、不測の事態が起きる可能性があります。

Tweet