SS詳細

月曜九時のFairy Tail(あなたとわたしのものがたり)

登場人物一覧

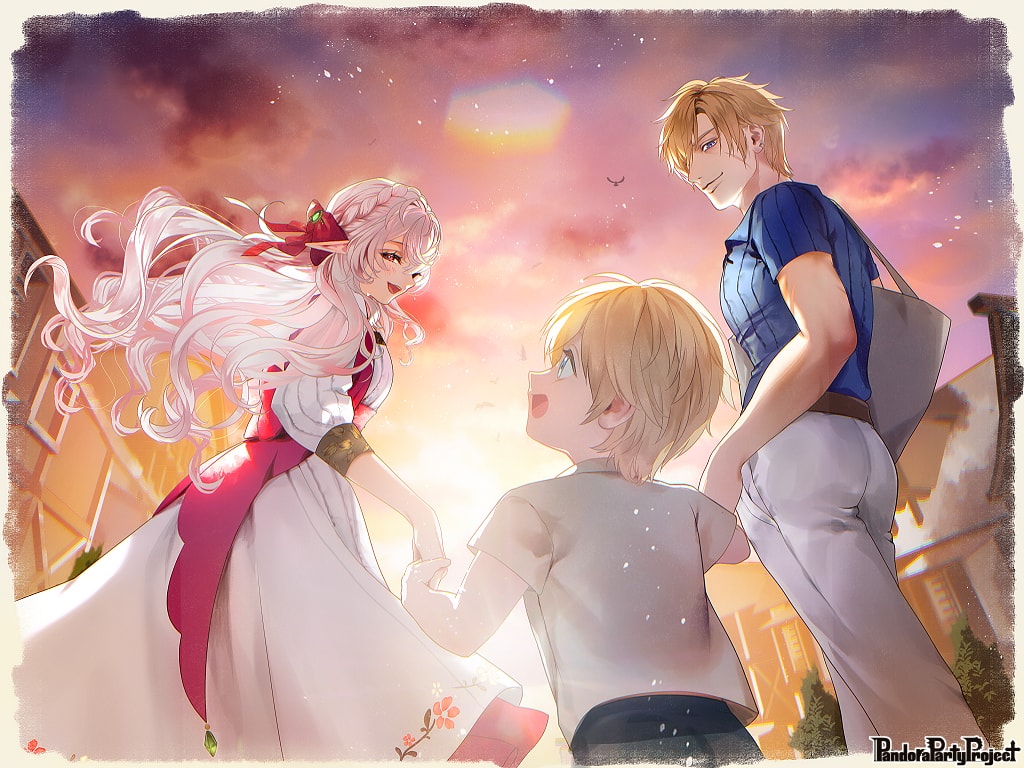

●Ep.6『私達の物語』

雲一つない青空。燦々と輝く太陽の光が眼下の世界を照らしている。

この広い混沌の

特別見晴らしの良い小高い丘はドラマが好む自然の色彩で染められていた。

彼が退屈しないように。一時も自分を忘れてしまわないように。

「……………」

形の良い鼻が小さく「すん」と音を鳴らした。

ドラマが天を仰ぐと彼女の白く、長い髪が力無く背中に垂れた。

――

ドラマの心はどうしようもない位に湿っていた。

雨季の頃よりもざあざあと――厚い曇天から無数に滴る水滴は耐え難い位の痛みと重みを美しい幻想種の芯に伝えている。

ファルカウでは

(――それなのに)

自覚して、心が

分かっていたのに――この日は必然でしか無かったのに。

こうなる事は当たり前で、覚悟はとっくにしていた心算だったのに!

ざあざあと降る心のノイズが強くなった。

ドラマは自分を冷静なタイプだと認識していた。

理知的に状況を思考し、適切に立ち回れると自認していた。

だが、どうだろう。

いざ、突きつけられれば童女のように泣き喚きたくなる気持ちが少しばかりも抑えられない。

いや、抑えられないのに抑えつけているのはドラマがドラマであるが故だったが――

本質的な部分では何も解決していないのだ。

もう、此の世の何処にも彼が居ない事が分かっているのに信じられない。

彼はベッドの上でたっぷりと――本人曰く「往生際悪く粘って」別れの時間をくれたのにそんな

明日から「おはよう」と声を掛けても挨拶はもう帰らない。

優しい指先が頬に、唇に触れる事も無い。

――ドラマは「駄目だ」と強く目を閉じた。

泣いてはいけない。

そう決めたのだ。最愛の彼を送るのは――彼が可愛いと言ったへこたれない笑顔じゃないといけないから。

何時かのクリスマスに大泣きさせた事をずっと謝っていた彼に、

……でも、だって、だけど……!

「……くん」

目元を潤ませ、口元は無理に作った笑顔に引き攣っている。

「……………ンくん!」

ドラマの伸ばした指先が触れた――冷たい石の感触は彼女に何も応えない。

人を食ったような顔でからかわない。こんなにむきになっている自分を宥めない。

意地悪をしない。何度言っても辞めなかった浮気だって――もうしない!

「……れおん、くん……」

何度だって繰り返す。

どうにもならない事は分かっていた。受け入れるその心算だった。

遠い思い出から連なるこの日の為に――冷静な魔女は出来る事を全てしてきたのだ。

だから

耐えられると思っていたドラマは今、何十年か振りに――自分がどういう女だったのかを思い出さずにいられない。

(……ああ、そうだ。最初からそうだった……)

まるで、呪いだ。

ドラマ・ゲツクは恋をしている。

(私は)

恋をした、ではない。現在進行形で恋を

結婚して、子供を産んで、育てて――広い世界に送り出して、また二人に戻ってゆっくりと過ごして。

幾つもの思い出を重ね刻んで、間違いなく幸せだった筈なのに。

42年前と何一つ変わらず、感情の鮮度を些かも損ねる事さえ無く。

こうして残ったのは穏やかな

『やだ』。

たった二文字を口にしない事だけに、ドラマは全身全霊の力を振り絞る必要に駆られていた。

忘却は、風化は救いであると言う。

どんな痛みもきっと慣れる日が来る――人間はしばしばそんな慰めを口にしよう。

理屈では理解していた心算でも、ドラマは

俯いたドラマの指先が硬質の表面をなぞる。

――レオン・ドナーツ・バルトロメイ

何度なぞっても変わらないその文字は彼女の喪失のたった一つで――全てだった。

●Ep.1『あれからすぐ』

穏やかな日。小春日和。

「どうですか」

「……あん?」

メフ・メフィートから離れた郊外の草原に並んで座る。

「どうですか、と聞いたのです」

「だから……何がどうしたって話だよ」

何分、懲りずに言葉遊びが好きで得意な二人だった。

一見すれば当を得ない、捻くれて回りくどいやり取りは決まった日常の一つである。

だからレオンは含み笑いを見せ、長い耳を動かしたドラマの得意気な顔を眺めているだけ。

伸ばした指先で白い髪をくるくると巻き、艶やかな唇にそっと触れ……

「――眺めているだけとかと全然違いますよね!?」

……まあ、そういう場合も往々にして良くある事だ。

閑話休題。

「晴れて

「……あー、んー……」

「微妙な顔をして。嬉しくないのですか?」

「オマエ、結構意地が悪いね」

生温い反応をしたレオンにドラマは笑った。

レオン・ドナーツ・バルトロメイは言うまでも無く元から英雄だ。

世界一の冒険者の名を欲しい侭にして、多大な功績を残し、ローレットまで築き上げた。

だが、それでもドラマは知っている。彼の望みが叶ったのはきっとこれが初めてなのだろうと――

「『神託』は回避されました。何処かの無責任な神様が私達に頼んだ使命は果たされたのです。

レオン君は頼まれなかったかも知れませんが、有言実行で運命も世界も捻じ曲げてやった筈です」

「……」

「ええ、それはそれは。大変大層に捻くれてて……いじけてて。

本当にたっぷりと

「……………」

口をへの字に曲げたレオンの拗ねた調子が深くなる。

一方のドラマは実に機嫌良く

「それとも……やっぱり

「いや……満足はしてるよ」

諦めたらしいレオンが少しの沈黙の後にそう言った。

「思った形からは随分変わっちまったけどな。

まあ――オマエはずっと

随分と昔から

独白めいた

自分から煽っておいて、返す刀には『超』敏感。古今東西、乙女心とは全く理不尽なものなのだ。

「――やり切ったら、終わったら。正直、こんなもんかってのが感想だよ。

人生ってそんなモンかも知れねえな。炭酸の抜けたビールみたいな気分で毎日が過ぎてってる。

まぁ、いじけてたなりに張り詰めてた気分が戻って――何十年か振りの『日常』だ。

前と変わった事と言えば……」

「……言えば?」

ドラマ・ゲツクは勘が良い。

レオンから零れた幽かに不穏な雰囲気に耳をピン、と張っていた。

「そうだな。

いや、全く――温い日常だね。甘やかしてくれる、午睡みたいな毎日じゃあないか」

「……っ、っ……ッ……!」

ほら来た、やっぱりこうなった。

レオン・ドナーツ・バルトロメイは言質を与えない男である。

こうなる前、何度

傍らのドラマの髪を所有物であると言わんばかりの戯れでくるくると巻く

「……で」

「……はい?」

「

当然のように

「な、何がですか……?」

聞きたくないけれど、負けず嫌いのドラマはそこを退く訳にはいかなかった。

花弁が舞う。優しい季節をうんと吸い込む。

「意中の

「――そう言う貴方が!

昨日、ステラちゃんと会ってたの知ってるんですけどね!!!」

だから、こんなもの。真っ赤になって、

●Ep.2『BrightestDay』

シレンツィオ・リゾート。

ローレットとイレギュラーズ自身が強く関わった海洋王国の新興観光地はこの数年で一層大人気の賑わいを見せていた。

取り分けロマンチックなチャペルで結婚式を挙げるカップルは数多く――

だから、本当に

「……人類で一番向いてねえと思うんだけどな、結婚」

「いい加減諦めて下さい。『誤解しても良い』なんて言ったのはレオン君の方なのですから」

「

「言われた事は忘れません!」と小さく胸を張ったドラマは

「

『好きな人と結婚するなら、綺麗な格好をしたい』はドラマの中の会議では言うまでもない位の圧勝だ。

「まさかこんな事になるとはなぁ」

「……不満ですか? 最初に声を掛けたのはレオン君なのに?」

「不満じゃねえけど。しかし、当時の俺は何を考えてたんだろうね?」

思えば、運命はとんでもない形で始まったものだった。

出会った時のドラマは完全無欠に子供のなり。

「可愛いね、デートしよう」なんて軽薄な台詞、まさか本気だった筈もあるまい。まさかね?

「いいじゃないですか、そんなの。今の私達はきっと

共に過ごして僅か数年。それまでの100年が嘘のように成長したドラマは何時しか少女では無くなった。

尚更に美しく成長を見せた彼女は人間で言うならば、二十代の半ば程にも見えるだろうか――

幻想種の成長はその

「……お父さん、何て言われたかないからな。今度は俺が

「期待してます」

冗句めいて肩を竦めたレオンにドラマは幸せそうに笑った。

レオンは若い方だが、それでも今のドラマとは親子程の差に見える。

ドラマは育って

「えーと……?」

「あ……」

咳払いをした神父にドラマは顔を赤くした。

神前で、神父の前で何とも酷くいちゃついてしまったものである。

そんな場合ではない。そうだ。これは、厳粛たる! 愛の! 儀式なのだから!!!

「新婦、ドラマ・ゲツク・バルトロメイ。

汝は健やかなる時も病める時も新郎レオン・ドナーツ・バルトロメイを愛し、慈しむ事を誓いますか?」

「誓います」

「では、新郎レオン・ドナーツ・バルトロメイ……」

ふわふわと浮き上がってしまいそうなうかれた幸福感にドラマは浸っていた。

この時間は優しい。温かい

(……

夢は、きっと醒めてしまうものだけど。

「――誓いますか?」

「

「――!?」

不意の口付けはやくざな彼の、言葉代わりの誓いの形。

この人は、と文句を言っても。きっとずっと、変わらない――

●Ep.3『かえりみち』

「まったく。子供の体力ってのはどうなってンのかね」

「楽しかったじゃないですか」

「まあ、そりゃそうだけど。まさかあんなに付き合わされるなんて思わねぇじゃん」

赤く夕暮れの日に染まるメフ・メフィートの石畳の上を

ドラマとレオン、両親と手を繋ぐ

ドラマはもう随分長い事魔術師のような姿より、普通の町娘のような恰好をする事の方が多かった。

レオンの方も仕事はローレットの事務方だ――結婚式の宣言通り結構鍛えているのは変わらないようだったが。

「まだ全然だよ。パパ、すぐ疲れたばっかり言うんだから!」

口を尖らせたアベルにドラマは笑う。

「だ、そうですよ。レオン君。我が家の王様が所望しているのですから、もっと頑張らないと!」

「……へえへえ。まったく他人事だと思いやがる」

「ねぇ、ママ」

しかしてバルトロメイの

「ずっと気になってたんだけど、どうしてママはパパの事を『レオン君』って呼ぶの……?

友達に聞かれたの。皆のママは大体パパを『あなた』とか呼んでるみたいなんだけど」

「――――」

『レオン君』は最初からの名残のようなものだ。

何せ彼はドラマより60以上も

いや、幻想種と人間種の単純年齢は比較する意味がない。

だから、そのちょっとした偉ぶりは当時のドラマの子供っぽさの産物なのだが――

ともあれ、結婚してアベルが産まれて――長い時間を過ごしてもドラマの呼び名は変わらなかった。

……いや、最初は「あなた」なんて言ってみた時期もあったのだが。

――ねぇ、あなた?

――ええと、何だ。その。

――言いたい事は、その。何となく分かります……

『照れすぎるから辞めよう』という

だが、槍玉に上がったドラマを見て愛する夫は「何でだろうな?」等と宣うた。

(……このやろう!)

明らかにニヤニヤとして自身を見る彼に彼女は瞬時で裏切りの匂いを察知していた。

「どうしてだ? ドラマ。俺はオマエをオマエって呼ぶからなぁ。

アベルの友達と一緒だよな。オマエは何で『レオン君』なんだっけ……?」

楽しいお出かけの帰り道、降って湧いたちょっとしたミステリーにアベルは興味津々にドラマの顔を見上げている。

「……ええと、その。それは……」

裏切者は後で処すとして、今はどうしたら未だに『恋しちゃってる』ママの威厳を保てるものか――

●Ep.4『温かな日々』

きっと血は争えないという事なのだろう。

さもありなん。スラムで育った何者でも無い少年は間違いで空中神殿に昇り、世界を駆けた。

さもありなん。深い森の奥の図書館で書に没頭していた少女は外の世界に憧れ、世界を駆けた。

まさにサラブレッドであるアベルが「世界一の冒険者になる!」等と言って家を出たのは15になる前の事だった。

「……何、寂しいの?」

暖炉の前の椅子に座り書類に目を通すレオンが後ろから抱き着いてきたドラマに顔半分振り返る。

子供が手を離れると戦争のような慌ただしさはなくなって、夫婦の時間はひどくゆったりとしたものになっていた。

「甘えてはいけませんか……?」

「別にいいけど。何だかオマエ、昔みたいになってンな」

「昔って……」

「『こおんなに小さな頃』な。オマエ、俺にずーっとベタ惚れだからなあ」

「意義を申し立てます! 『こおんなに小さな私』を最初にデートに誘ったのはレオン君です!」

言い返したドラマはしかし、馬鹿馬鹿しいやり取りに間延びした時間をこよなく嬉しく思っていた。

(……当たり前じゃないですか)

「怒るなよ」と笑うレオンにドラマは内心だけで呟いた。

(大好きに、べた惚れに決まってるじゃないですか。そんなの、当たり前じゃないですか――)

体温は言葉よりもモノを言う。

首に手を回し、ぎゅっと抱き着く。背中に額を当て、抗議めいてぐりぐりと押し付ける。

ずっと、考えないようにしていた。そうしてきた。

何時か、傍目には親と子供のようにも見えた『歳の差カップル』は――もう。

たった20年と少ししか経っていないのに――レオンとドラマの時間はまるで違う。

最初から最後までズレ続けて、遠く離れる。絶対に交わる事等有り得ない。

「……ねぇ、レオン君」

「あん」

手元の書類を片付けながらの気の無い返事が返って来た。

何時もそうだった。身勝手なレオンはドラマの内心に頓着何てしない。

火遊びも辞めなかったし、嫌になる位にときめかせてくれるのも同じだった。

誰もが共感し、納得する

だからドラマは

「べた惚れです」

「――――」

「多分初めの方から、ずっと。いけませんか?」

真っ直ぐ過ぎる一言にレオンは流石に言葉に詰まった。

言外にあるドラマのどうしようもない位のやるせなさを理解しているから。

笑い飛ばす事さえ出来やしない、幻想種の想いの重さを知っているから。

「……俺はさ」

「はい」

「本当はもっとオマエの手を放してやるべきだと思うんだが」

「……はい」

「オマエってそれが全然出来ない女だからなあ」

遠いシャイネン・ナハトにそれは試して惨敗している。

だからレオンは悪びれずもせずに言うしかない。

いっそ、それなら。罪を背負おうと、永劫の痛みを背負わせようと。

「――で」

●Ep.5『その果て』

「――――で」

土気色をした枯れ木のような手に触れる。

ドラマは横たわったベッドの上から自身の頬に手を伸ばし、面影も薄く老いたレオンの手を握った。

大きな赤い瞳からはぼろぼろと大粒の涙が零れている。

遠い日以来、久し振りに彼女を泣かせたレオンの言葉は彼女にとって言われるまでもない『当たり前』に過ぎなかった。

――忘れないで。

これより1000年を生きるドラマに捧ぐ言葉なら、いっそその逆が相応しかろう。

忘却は赦しで救いだ。褪せる心は寂寥やも知れないが、死にゆく男が愛する女に投げる言葉ならば――「忘れて」の方が正解だ。

だが、レオンは「忘れないで」と彼女に願う。「ずっと愛していて」と念を押す。

……徹頭徹尾酷い男なのだ。

悪びれず呪いを掛けて、突き立てた爪で無遠慮に消えない疵を残す心算なのだ。

もう何年も前に決めた事を――決めた通りに告げていた。

「……忘れません。いえ、忘れてなんてあげませんから」

泣き笑いの顔を作ったドラマは気丈にそう言った。

幻想種と人間種、単純なのはどちらなのだろうと彼女は今更に考えた。

昔ならば「人間程簡単に出来ていない」と言っただろうが、果たして。

本当にシンプルなのは、単純な設計はどちらだったのだろうと――彼女は想う。

「本当は、オマエの……盾にでもなって言ってやる心算だった、のに」

「そんな事させる訳ないでしょう?」

「ああ。

酷く咳き込んだレオンの顔にぽたぽたと水滴が零れ落ちる。

「嫌だな」

「……はい」

「……しんどい、な」

「……………うん」

「オマエを遺して、死にたくねぇなあ――」

ドラマ・ゲツクは愛情に深いから。

ドラマ・ゲツクは強がりだから。

ドラマ・ゲツクは泣き虫だから――

その何れもが、レオン・ドナーツ・バルトロメイ以外の殆どの人間には見えない本質だ。

ただ、それの何れもを彼だけが強く知っていた。知り過ぎる程に知っていた。

「……シュペルに頼めば良かった、かな……?」

ドラマは小さく首を振る。

彼がそれを望んでいない事を知っていたから。

「

好きだ、愛してる、なんてそんな言葉。思えば爛れる位に告げてきた。

だが、ドラマはレオンがレオンであるが侭に。

身勝手で厄介で手に負えなくて面倒臭くて――凡そ悪口なら本一冊だって書けてしまいそうな侭に好きなのだ。

だから、彼が自分の為に

ドラマ・ゲツクだけが読む、『王子様の英雄譚』は最後のページまで彼のものでなければいけなかったから。

「なぁ、ドラマ」

「……何ですか?」

「もし、生まれ変わったら」

「……」

「また俺と一緒になってくれる?」

生まれ変わりなんてあるものか。

レオンの胡乱な問いにドラマは大粒の涙を流しながら応えた。

「さあ、どうでしょうね……?」

「随分と、冷たいじゃん」

「『忘れないで』って言ったのはレオン君じゃないですか」

「……え?」

「もし、私が欲しかったら――レオン君はレオン君に勝たなくちゃいけないんですよ……?」

「ああ……」

「決まってるじゃないですか。想像もつきませんよ。今でも私は、こんなにも――」

――貴方の事を愛しているんですから――

「ああ――じゃあ、頑張らないと。

天井を仰ぎ、ドラマに視線を移したレオンは最後に言った。

「――愛してるよ、ドラマ。オマエは本当に、最後まで、俺には勿体ない女だったぜ」

●Ep.7『ただの恋を、していたの』

小鳥が鳴く。

楽園のように穏やかな世界にドラマは一人。

「……………」

身を切るような痛みは何一つ変わらない。

数日が過ぎ、季節が巡り、星霜が積み重なってもドラマ・ゲツクは変わるまい。

永遠の時間を孤独と喪失感の中に生きるのはもう決まった未来だろう。

だが……

――アンタ、頭でっかちだからなあ。

瞼の裏で

――やはり拙者のような可愛げを持ちませんと!

――

かつて

もう何年も――何十年も会っていない彼女達は混沌の空の下で自分達の物語を紡いでいる筈だから。

でも、だけど――

「……?」

指先から伝わる冷たい石の感触が幽かな温もりを帯びた気がした。

ドラマは

――なんて、面してやがる。

(……誰がさせてると思ってるんですか……?)

――もっとオマエは美人だろ?

(……どうでしょう。もうずっとこんな顔かも)

――勘弁してくれよ。それじゃあもう一度恋が出来ない。

(……え?)

――オマエと違って、こっちは

「――――」

今日の幻聴は好き勝手な事を言ってばかりだ。

確かにレオンは最後の時、

シュペルは終わりは終わりだとピシャリと言っていた筈だ。

混沌一の天才の言葉は疑う余地も無く真実の筈で、だからあんなものは。

(レオン君の悪趣味な冗談の筈で)

だけど。

――そう言えばファルカウで

本の虫が恋した彼は、どんな不可能をも可能にする正真正銘の王子様だったっけ――

「結構、面倒臭いアンコールですね……?」

くす、と笑ったドラマ・ゲツクは蛇足の物語を好まない。

だから、思うようになんてなってやらない。その気は無いぞ?

やれるものならやってみろ。未亡人の手強さを見せてやる!

「……ああ、そうか」

気付けば千々に消えた温もりは、良く晴れた日が覚えさせた錯覚だったかも知れない。

だが、ドラマは少し遅れ――鉛のように溜まったどうしようもない位の重く、深い哀しみが僅かながらに薄れた事に気が付いた。

無くなった訳ではない。

この後、どれ程の時間が過ぎようとそんな事が有り得ない事は断言出来る。

ただ、少しだけ――軽くなっただけ。

別れという一歩を踏み出せる程度に、和らいだだけ。

「……………さよなら、レオン君」

ドラマは取り出した短刀で長く白い編み髪をばっさりと切り落とした。

魔女の髪には魔力が宿る。永遠に不変の想いと共にこの場所が何時までも光に満ちているように。

願ったドラマの物語は永遠の、『私達の物語』 。

――月曜九時のFairy Tail。

- 月曜九時のFairy Tail(あなたとわたしのものがたり)完了

- GM名YAMIDEITEI

- 種別SS

- 納品日2026年01月26日

- ・レオン・ドナーツ・バルトロメイ(p3n000002)

・ドラマ・ゲツク・バルトロメイ(p3p000172)

※ おまけSS『ドラマちゃんを一番可愛く書けるのは俺なんだ!』付き

おまけSS『ドラマちゃんを一番可愛く書けるのは俺なんだ!』

「これからドラマちゃんが如何に可愛いかったかを語ります」

「……すごい不穏な企画が聞こえた気がしましたが!?」

「まあ、私はPBWをかれこれ20年位やっている訳です」

「話を聞いてませんね!?」

「ほんだから、こうしてNPCでホスティングをした事もある訳です。

決着がついたりつかなかったり、つかなかったり、つかなかったり」

「打率悪くありませんか?」

「まあ、悪い。基本的に余程その気にならなければきっちり最後までってタイプでは無いから。

ネバーエンドや、この先なんかあったかも、程度に留まる場合が殆どです。

なんだけども」

「……ちゃんと、すんごいちゃんと終わりましたねえ」

「月曜九時のシンデレラ、月曜九時の眠り姫、月曜九時の赤ずきん、月曜九時のラプンツェル、月曜九時の人魚姫。

ほんで、この月曜九時のFairy Tail。本編シナリオと合わせて完膚なきまでにちゃんと描けた」

「冷静に考えると実に恥ずかしいタイトル集ですね!?」

「PPP真面目にやるか分からんからとかいう理由で『ドラマ・ゲツク』とか雑な名前をつけた君が悪いのです。

でも逆に言うとあの滝のように流れた初動の街角で『可愛いね、デートしよう(相手は外見七歳)』が炸裂したのは名前が面白かったから。

つまり、そのおかしな名前が無ければそこから連なる七年の物語は存在し得なかった」

「禍福は糾える縄の如し……でしょうか」

「事実は小説より奇なり、でもある。

まぁ、ともあれ。私は前述の通り余碌(壁打ちは余碌です)は果たすべき義務だとは思っていない。

つまり付き合い切れるかは相手次第であると思っています。

そういう意味で、ドラマちゃんは本当に最高の相手でした」

(ノーコメントにすとこ)

「頭が良くて、RPの気が利いてて、情熱的で、積み重ねられ、色素が薄い美少女で。

塩味で、PLが『今年のシャイネンそろそろドラマをどん底に落としましょうよ』とか提案してくる魔種で」

「後半褒めてませんね?」

「ただ『楽しかった』から何よりも一番熱が入りました。

20年余のGM史の中でも一連はまさに最高の熱量でやれたと思っとります。

色々迷惑をかけた点もありますが、結論は『こんだけやらせてくれてありがとう』です。

始まりは偶発に過ぎなかったが、君はまさに運命的だった。そして世界一可愛かった。

最近は書き以外が忙しいけども、ロスアカでも全力全開で面白い事が出来たら楽しいなあと思う」

「……」

「この最終章はその感謝を込めてです。

超ヘビー級間違って調整しないで受けちゃったから、即日フルMAXで返したったで!

混沌、大変お疲れ様でした!」

※こんだけ言わせた未就学児が小学校を卒業しちゃう位の大恋愛を。

是非、この機会に一度通して読んで欲しい。(まぁSS以外も色々あるので全部話は通らないのだが)

月曜九時のシンデレラ:https://rev1.reversion.jp/scenario/ssdetail/3

月曜九時の眠り姫:https://rev1.reversion.jp/scenario/ssdetail/924

月曜九時の赤ずきん:https://rev1.reversion.jp/scenario/ssdetail/2650

月曜九時のラプンツェル:https://rev1.reversion.jp/scenario/ssdetail/4564

月曜九時の人魚姫:https://rev1.reversion.jp/scenario/ssdetail/5751

月曜九時のFairy Tail:本作