SS詳細

TOXIQUE

登場人物一覧

微かな風に揺られた木の葉を抜け、青ざめた光が疎らなステッチを縫い付ける。

静寂とは必ずしも、音がない事を示さない。

静謐とは必ずしも、動かない物を表さない。

この深い森に見え、嗅ぎ、触れ――感じられるものをこそ、そう呼ぶべきなのだろう。

彼女にとって、その静寂こそ自然であり、宿命であり、また棘に覆われた檻でもあった。

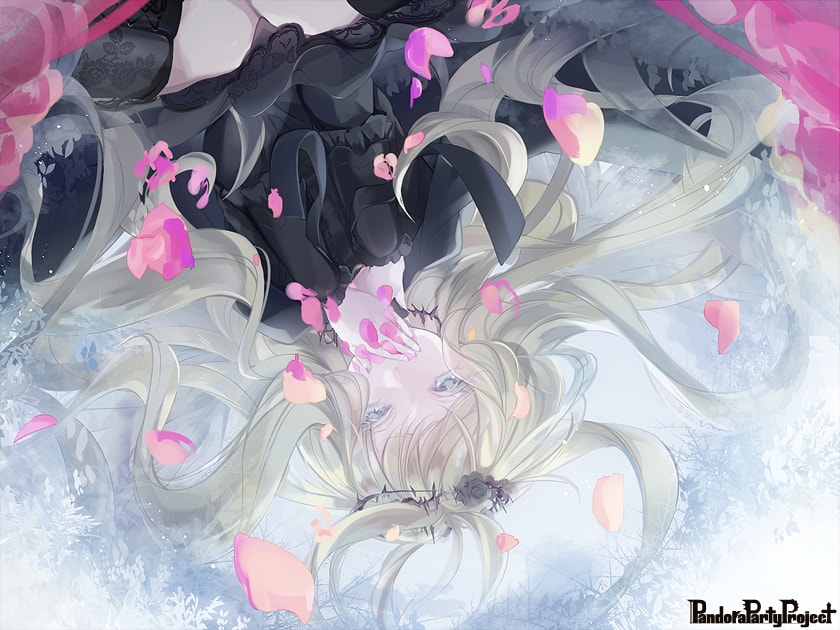

月光だけが照らす青々とした茂みには、少しくぼんだ大理石が横たわっている。

絡みつく茨の揺り籠のようであり、また遠い遠い日に棺となることを定められたように眠っていた。

彼女はそんな森の奥深くに存在している。

柔らかな金糸の髪は針のような光に青く濡れ、身を包む純白の翼、頂く冠は――茨。

些か以上に美しすぎる姫君は、天使のようであり、悪魔のようであり、茨の精でもある。

事実として彼女は、己自身をそのように定義していた。

棘に囲まれて幾星霜を過ごす姫君の事を知っているのは、きっと石と月だけに違いない――否。

「あの人は何をしているのかしら」

紡がれた音の糸は夜の大気に舞い、溶け消え――じくりと胸の奥が痛んだ。

それ以上を望んだ時に、何が起こるのかを彼女は知っている。

世界からの

されるがままを赦すつもりは毛頭ない。

だからと言って、やめてやるつもりだって、まるでありはしなかった。

「また会いたい……」

だから続けてやった。

震えた唇が、その瞬間を真っ先に感じ取る。

万物が地へ引き付けられるように――

当然の結末として、彼女にとっての摂理は彼女を殺す。

当然の結末として、彼女にとっての自我はそれを拒絶する。

崩れ落ちるように眠り込んだ姫君は、かつて訪れた例外の夢を見る。

いつだって、決まって同じ夢を見る。

――

――――おーい。

何度も、何度も。

彼女はその声を聞いていた。

「おーい」

何度も、何度も。

ただの一度きりだった出来事を、夢の中で繰り返していた。

「おーい。大丈夫ですか?」

そう言って手を振る人へ向けて、姫君は小首を傾げる。

だって目の前に現れたのは、茂みでも木々でも大理石でも、木漏れ日でも月光でもなかったから。

より厳密には、きっと人であるのだろうと考えた。そのように理解した。

なにせ人というものを目の当たりにしたのは、彼女が――表現が適切であるかはさておき――生まれてこのかた、初めての事であったから。

「そんな所で寝てると危ないよ?」

危ない。なぜだろう。

寝ていたのは、なぜだろう。

そんなことを考えたことは、これまで一度もなかった。

なにせ彼女は、ただそこにあるべくして存在する、自然の摂理――茨の精霊であったから。

果たして現象などというものに、声をかける者が居るだろうか。

風に、水に、月に語りかける者は、あるいは存在するであろうが。

けれどその人の物言いは、まるで違う意味を持っていた。

心配していると悟った茨は、幾星霜を存在し続けた高位の存在は、姫君は。もうずっと長いこと、ただの現象から逸脱していたのだろう。

故に厳密には、彼女はただこの森固有の現象であることを外れ、外に出ることが出来る。

つまり自由な意思を持ち、自由な身体を持ち、どこへなりと行くことが出来る。

もちろん彼女は、森の外に行けば誰かに会えることを知っている。

しかし故にこそ、彼女は彼女の自由な意思を以てして、ここから動くことをしなかった。

純粋な彼女は、だからこそ少しだけ意地っ張りな彼女は、ずっと一人ぼっちであったのだ。

なぜならば、行くのではなく迎えに来て欲しかったのだ。

――だって、茨に触れようとする人、いないんだもの!

ともあれ、ただの現象を逸脱した彼女であるが故に、こんな言葉がこぼれ落ちたのだ。

「貴方、誰?」

「名前を聞くなら先に名乗るのがマナーだろ?」

その人が笑いながら隣に座り込むと、なぜだか胸の奥がざわめいた。

名前という概念は、今の今まで彼女の認識の外にあったが、それが何なのかは瞬時に理解出来る。

「ワタシに名前はないわ」

けれど少なくとも、彼女に人の言葉を投げかけたものは存在しないのだから、そう答える他ない。

「ふぅん? じゃあ俺が勝手に呼んでいいか」

勝手に――なぜだか胸の奥がちりちりとこすれた。

男性だろうか。それとも女性だろうか。

獣一匹寄りつかぬ静寂の森にあって、性別などという概念は意味を持たない。

それでも彼女は自信を女性と認識しており、けれどその人は

美しい黄金の髪に、瑠璃の様な瞳が美しい。そんな人だ。

その人は左右に首を傾げ、目を閉じ、腕を組み――きっと考えていたのだろう。

訳もなくざわめく胸を押し殺し、姫君はただその時を待ち続けた。

「エンジェル! 可愛いだろ」

――変な人。

嬉しそうに笑うその人へ、心だけがそう呟いた。

心の呟きは、なぜだか心自身が押しとどめ――胸の奥を何かが刺した。

感情の正体は知れていた。

きっと、いいえ、絶対に。

――ワタシは嬉しかったわ。

だから彼女は、その名をずっと大切に抱き続けている。

これは夢。

だから彼女は――エンジェル・ドゥは眠りに落ちている。

呪いの如き

彼女が紡ぐ恋には棘があり、彼女が囁く愛には毒があり、それは彼女だけを蝕み殺してしまう。

嘘偽りのない愛を呟くとき、その想いが掛け替えのない真摯な気持ちであるとき、彼女は眠ってしまう。

これは夢。

だから彼女は、この先の結末を知っている。

細い糸をたぐり寄せるように、辿っても、この先の結末は決して変わることがない。

これは夢。

だから彼女は、あの時とは別の事を思い描くことも出来る。

たとえば「名乗らせておいて返せないのだって、マナー違反じゃないかしら」なんて。

今ならば余裕綽々に微笑んでやり、そんな風に言ってやれるだろうか。

分からない、けれど――

これは夢。

「で、貴方は?」

だから彼女は、また同じ事を言葉に乗せる他になかった。

これは夢でしかない。

だから彼女は、何度だって過ちを犯してしまう。

「……いや、楽しい時間はあっという間だな」

その時に思ったのだ。

「それじゃ、私は先を急がないといけないから」

俺とか、私とか。

ころころ変わる。変な人だ。

「じゃあな、エンジェル。たまには外出ろよ! そしたらまた会えるかもな」

その人は立ち上がり、歩き出す。

「……――ああ」

彼女もまた立ち上がる。

いつも決まって同じように、そう繰り返す。

「待ってよ!」

どうしてそっちを選んだの。

「ワタシも何があるか分からないのに!」

どうしてそっちに進んだの。

そこには茨しかない。彼女だってその向こうを知らない。

伝えたいのに、それなのに――またワタシがワタシを

――――

――

目が覚めるのだって、いつも同じだった。

「……そうだったわ」

彼女は想いを伝えることが出来ない。

理性が言い聞かせる呟きは、けれど心を納得させることなんて出来はしない。

名前をくれた、あの人へ。

名乗ってさえくれなかった、あの人へ。

今度こそ愛をこめ、その名を呼びたいのに――

叶えるのならば、つかみ取るならば、為すべきは決まっている。